Restitution de textes :

(Complète, en cours) par Alain

Cabello-Mosnier le vendredi 11 février

2022.

Dernière mise à jour : .

Je

vous restitue ce mémoire rédigé par Bernard

Petitdant dans le cadre d'un DU d’Histoire de la Médecine,

Université de Paris. L'auteur a eu la bienveillance non seulement

de me laisser restituer ici ce travail auquel j'ajoute tout un canevas

de liens hypertextes mais aussi de citer le CFDRM

de Paris ainsi que le parèdre

(dieu subalterne) que je suis devenu pour cette délicieuse

initiative.

Je

rappelle que ce travail est un acte d'amour à l'attention

du massage

complètement désintéressé duquel je

ne tire aucune rétribution n'ayant à mon actif aucun

livre à vendre.

J'aime

regarder le CFDRM comme un merveilleux châteaux construit

au bord d'une falaise friable au bas de laquelle le temps le précipitera

le temps venu.

Selon

la grille habituelle de notre site, je vous rassemble ci-dessous,

la liste des noms propres et parfois communs que Bernard Petitdant

cite mais aussi les ouvrages auxquels il se réfère.

Les liens violets renvoient à

des liens au sein du présent site, les bleus

ou cette flèche  évoquent une navigation externe à ce travail

et ce que je mes en gris entre parenthèses [Note du CFDRM]

est une précision que j'apporte. Conformément à

l'usage sur le CFDRM, le mot massage et ceux qui lui sont

associés, seront mis en gras.

évoquent une navigation externe à ce travail

et ce que je mes en gris entre parenthèses [Note du CFDRM]

est une précision que j'apporte. Conformément à

l'usage sur le CFDRM, le mot massage et ceux qui lui sont

associés, seront mis en gras.

198 Noms propres cités : Anne (in memoriam) p. 1 ; Adelon Nicolas

Philibert p. 16 ; Amar J. p. 29 ;

Amiot J.

p. 43 ; Amorós Franciscop. 27 ;

Andry de Boisregard Nicolas  p.

24 ; Brousses J. p.

57 ; Archambaud p.

29 ; Avicenne

p. 45 ; Ballexserd p.

24 ; Barcklay J. p.

33 ; Boyer Achille Barthélémy

p. 63 ; Basedow Johann Bernhard p.

24 ; Brousses J. p.

57 ; Archambaud p.

29 ; Avicenne

p. 45 ; Ballexserd p.

24 ; Barcklay J. p.

33 ; Boyer Achille Barthélémy

p. 63 ; Basedow Johann Bernhard  p. 21 ; Beethoven p. 21 ; Begin p.

27 ; Bell J. ; Bergman p. 75, 80

; Berne G.

p. 30 ; Bilz F.E. p.

75 ; Bois-Reymond Emil Heinrich

(du) p. 38 ; Bourneville

p. 30 ; Bouvier Sauveur Henri Victor p. 25 ; Brandebourg Frédéric-Guillaume

(de)

p. 21 ; Beethoven p. 21 ; Begin p.

27 ; Bell J. ; Bergman p. 75, 80

; Berne G.

p. 30 ; Bilz F.E. p.

75 ; Bois-Reymond Emil Heinrich

(du) p. 38 ; Bourneville

p. 30 ; Bouvier Sauveur Henri Victor p. 25 ; Brandebourg Frédéric-Guillaume

(de)  p. 20 ; Brichieri Comombi L., p. 107 ; Brousses

p. 95 ; Bum p.

71 ; Calvert R.N. p. 41 ;

Cheek J. p. 29 ; Busch F. p.

22 ; Charcot p. 153 ;

Choul G. (du) p. 62 ; Cleoburey W.

p. 33 ; Coghill-Hawkes Mary p.

34 ; Coulon p.

62 ; Coury Ch. ; Brier P. p.

25 ; Alain Cabello-Mosnier p. 4 ; Cecil T. p.

58 ; Lucas-Championnière J. p. 30

; Dagron

G. p. 17 ;

Defrance J.

p. 25 ; Delpech Jacques Mathieu

p. 20 ; Brichieri Comombi L., p. 107 ; Brousses

p. 95 ; Bum p.

71 ; Calvert R.N. p. 41 ;

Cheek J. p. 29 ; Busch F. p.

22 ; Charcot p. 153 ;

Choul G. (du) p. 62 ; Cleoburey W.

p. 33 ; Coghill-Hawkes Mary p.

34 ; Coulon p.

62 ; Coury Ch. ; Brier P. p.

25 ; Alain Cabello-Mosnier p. 4 ; Cecil T. p.

58 ; Lucas-Championnière J. p. 30

; Dagron

G. p. 17 ;

Defrance J.

p. 25 ; Delpech Jacques Mathieu  p. 25 ; Desessartz

p. 25 ; Desessartz  p.

24 ; Desseaux A. p. 25 ; Détert

Rudolf p. 70 ; Deville E.

p. 58 ; Dowse Stretch Th.

p. 17 ; Drapier p.

75 ; Dujardin-Beaumetz G. p. 17 ; Dumas J.L. p.

21 ; Anquetil Duperron A-H. p. 15

; Duplaix Amable p. 111 ; Dupont

p. 153 ; Duval Vincent p.

25 ; Eiger J. p. 65 ; El Boujjoufi

T. p. 25 ; Estradère J. p. 14,

p. 15, p. 16, p. 17... ; Eulenburg Moritz

p. 23 ; Fabiani-Salmon Jean-Noël Prof. p. 4 ;

Fabre

p. 29 ; Flashar

pp. 62,70 ; Fallen C p.

144 ; Fleissner Heinrich p. 87 ;

Frank Johann

Peter p.

24 ; Desseaux A. p. 25 ; Détert

Rudolf p. 70 ; Deville E.

p. 58 ; Dowse Stretch Th.

p. 17 ; Drapier p.

75 ; Dujardin-Beaumetz G. p. 17 ; Dumas J.L. p.

21 ; Anquetil Duperron A-H. p. 15

; Duplaix Amable p. 111 ; Dupont

p. 153 ; Duval Vincent p.

25 ; Eiger J. p. 65 ; El Boujjoufi

T. p. 25 ; Estradère J. p. 14,

p. 15, p. 16, p. 17... ; Eulenburg Moritz

p. 23 ; Fabiani-Salmon Jean-Noël Prof. p. 4 ;

Fabre

p. 29 ; Flashar

pp. 62,70 ; Fallen C p.

144 ; Fleissner Heinrich p. 87 ;

Frank Johann

Peter  p.

21 ; Fréderic Ier de Prusse p.

21 ; Fréderic Ier de Prusse

p.

20 ; Fritz Libbie S. p. 83 ; Frumerie G.

p. 30 ; Garratt J.E. p.

98 ; Gautier J.

p. 17 ; Jan

van Geuns p. 43 ; George V (le Roi) p. 34 ; Georgii Carl August p. 28 ; Gibney J. M. D.

p. 33 ; Girard J.

p. 42 ; Göranssons Mekaniska Verkstadt ; Gower Ch.

p. 33, 73 ; Grafstrom A. V. A p.

41 ; Grose Jean-Henri

p. 15 ; Grosvenor

p. 33 ; Guérin Jules p. 25 ; Gutsmuths

p. 21 ; Guyenot P.

p. 40 ; Harel Claude p.

4 ; Henri Hartmann

p. 94/95 ; Hoerni B. p.

29 ; Hoffmann Friedrich

pp. 20, 21 ; Humbert François p.

25 ; Imbault-Huart M.J. ;

Jahn Friedrich

Lorinser

K.I. p.

23 ; Johansen p. 101 ; Johnson

W. p. 59 ; Kaiser Eduard p.

108 ; Katsch H. p. 98 ; Kellgren A.

; Kleen E.

p. 17 ; Klein B. p.

65 ; Klemm p. 68, 69, 70, 71, 72; Kouindjy

p. 95 ; Krügkula

p. 69 ; Labadie-Lagrave F. p. 95 ;

Lacroix de Lavalette Louis (de) p. 94

; Lagrange F.

. p. 18 ;

Laisné Napoléon p. 27

; Lardry J-M.

p. 18 ; Larousse P. p.

71 ; Latson W.R. p. 41 ; Le Betou

I.G.I. p. 16 ; Le Gentil

p. 15 ; Leca A-P. ; Legueu F.. p. 95 ; Paul Lehmsted

p. 139 ; tHansson N. p.

40 ; Hildur Ling

p.37 ; Ling Hjalmar p.

28 ; Ling

Pehr Henrik p.

20 ; Fritz Libbie S. p. 83 ; Frumerie G.

p. 30 ; Garratt J.E. p.

98 ; Gautier J.

p. 17 ; Jan

van Geuns p. 43 ; George V (le Roi) p. 34 ; Georgii Carl August p. 28 ; Gibney J. M. D.

p. 33 ; Girard J.

p. 42 ; Göranssons Mekaniska Verkstadt ; Gower Ch.

p. 33, 73 ; Grafstrom A. V. A p.

41 ; Grose Jean-Henri

p. 15 ; Grosvenor

p. 33 ; Guérin Jules p. 25 ; Gutsmuths

p. 21 ; Guyenot P.

p. 40 ; Harel Claude p.

4 ; Henri Hartmann

p. 94/95 ; Hoerni B. p.

29 ; Hoffmann Friedrich

pp. 20, 21 ; Humbert François p.

25 ; Imbault-Huart M.J. ;

Jahn Friedrich

Lorinser

K.I. p.

23 ; Johansen p. 101 ; Johnson

W. p. 59 ; Kaiser Eduard p.

108 ; Katsch H. p. 98 ; Kellgren A.

; Kleen E.

p. 17 ; Klein B. p.

65 ; Klemm p. 68, 69, 70, 71, 72; Kouindjy

p. 95 ; Krügkula

p. 69 ; Labadie-Lagrave F. p. 95 ;

Lacroix de Lavalette Louis (de) p. 94

; Lagrange F.

. p. 18 ;

Laisné Napoléon p. 27

; Lardry J-M.

p. 18 ; Larousse P. p.

71 ; Latson W.R. p. 41 ; Le Betou

I.G.I. p. 16 ; Le Gentil

p. 15 ; Leca A-P. ; Legueu F.. p. 95 ; Paul Lehmsted

p. 139 ; tHansson N. p.

40 ; Hildur Ling

p.37 ; Ling Hjalmar p.

28 ; Ling

Pehr Henrik  p.

23 ; Loder Wentworth p. 140;

Lloyd William p.

140; Londe

Charles p. 16 ;

Ludwig p.

23 ; Loder Wentworth p. 140;

Lloyd William p.

140; Londe

Charles p. 16 ;

Ludwig  p.

22 ; Lyons A.S. ; Macaura GJ.

p. 98 ; Malgaigne François p. 28

; Marcireau J.

p. 46 ; Marfort J. E.

pp. 95, 105 ; Martin JP. p.

98 ; Mcafee N.E.

p. 41 ; Meibomius J.H.

p. 65 ; Mesnard

p. 31 ; Milkman George W. p.

81 ; Monet

J. p. 29 ; Mortimer-Granville p. 107 ; Mudry Albert

p. 4

; Murrell p. 17, 18

; Muschike

Emil p. 116

; Nachtegall

p. 36/37 ; Napoléon p.

22 ; Natton p. 61 ; Neumann Albert

p. 23 ; Nicholls D.A. p. 29 ; Norström G.

p. 30 ; Paget Almeric p. 34 ;

Pallud Johan p. 4 ; Panckoucke

p. 16, 64, ; Paré A

p. 18 ; Petidant Bernard p.

1 ; Petit L.

p. 25, 68 ; Petrucelli R.J. ; Peytoureau

p. 137; Pfister G. p.

37 Piesen Julius p. 87; Piorry p. 16 ;

Phélippeaux M.V.A. p. 19 ; Ponge Charles p. 108 ; Pravaz Charles

p. 22 ; Pugh

John p. 33 ;

Quin G. p. 20 ;

Ravelden Henry,

dit Admiral Henry

p. 58 ; Récamier Joseph p.

75, 80,81; Régnier L.R. pp. 40,

95, 144; Reibmayr A.

p. 64, ; Remondiere R.

p. 29 ; Reveil Pierre-Oscar p. 16

; Rizet p. 65 ;

Rodeck C.G. p. 107 ; Romanelli L. p.

107 ; Rostan L. p. 16 ; Rothstein Hugo p.

22 ; Lyons A.S. ; Macaura GJ.

p. 98 ; Malgaigne François p. 28

; Marcireau J.

p. 46 ; Marfort J. E.

pp. 95, 105 ; Martin JP. p.

98 ; Mcafee N.E.

p. 41 ; Meibomius J.H.

p. 65 ; Mesnard

p. 31 ; Milkman George W. p.

81 ; Monet

J. p. 29 ; Mortimer-Granville p. 107 ; Mudry Albert

p. 4

; Murrell p. 17, 18

; Muschike

Emil p. 116

; Nachtegall

p. 36/37 ; Napoléon p.

22 ; Natton p. 61 ; Neumann Albert

p. 23 ; Nicholls D.A. p. 29 ; Norström G.

p. 30 ; Paget Almeric p. 34 ;

Pallud Johan p. 4 ; Panckoucke

p. 16, 64, ; Paré A

p. 18 ; Petidant Bernard p.

1 ; Petit L.

p. 25, 68 ; Petrucelli R.J. ; Peytoureau

p. 137; Pfister G. p.

37 Piesen Julius p. 87; Piorry p. 16 ;

Phélippeaux M.V.A. p. 19 ; Ponge Charles p. 108 ; Pravaz Charles

p. 22 ; Pugh

John p. 33 ;

Quin G. p. 20 ;

Ravelden Henry,

dit Admiral Henry

p. 58 ; Récamier Joseph p.

75, 80,81; Régnier L.R. pp. 40,

95, 144; Reibmayr A.

p. 64, ; Remondiere R.

p. 29 ; Reveil Pierre-Oscar p. 16

; Rizet p. 65 ;

Rodeck C.G. p. 107 ; Romanelli L. p.

107 ; Rostan L. p. 16 ; Rothstein Hugo

p.

23 ; Rousseau

pp. 20, 21 ; Rowe W.H.

p. 17 ; Sachs

Stanislaus p. 95 ; Salzmann Christian-Gotthilf p.

23 ; Rousseau

pp. 20, 21 ; Rowe W.H.

p. 17 ; Sachs

Stanislaus p. 95 ; Salzmann Christian-Gotthilf

p. 21 ; Santesson p.37

; Sartori Graziano p. 108

; Schreiber J.

pp. 55, 71 ; Seacombe Benjamin p. 91 ; Semerak

Josef p. 86 ; Semmelweis

Ignaz

p. 21 ; Santesson p.37

; Sartori Graziano p. 108

; Schreiber J.

pp. 55, 71 ; Seacombe Benjamin p. 91 ; Semerak

Josef p. 86 ; Semmelweis

Ignaz  p.

22 ; Simons Heinrich,

pp. 80, 118, 139; Spiess A.

p. 23 ; Stapfer Horace

p.31 ; Sibrower F.C. p. 107 ; Stresemann p.

22 ; Simons Heinrich,

pp. 80, 118, 139; Spiess A.

p. 23 ; Stapfer Horace

p.31 ; Sibrower F.C. p. 107 ; Stresemann

p.

24 ; Terlouw T. p. 42 ;

Tissot C.-J.

p. 18 ; Thompson Edwin p.

92 ; Thooris A.

p. 18 ; de La Tourette Gilles. p. 153 ;

Vandermonde p.

24 ; Terlouw T. p. 42 ;

Tissot C.-J.

p. 18 ; Thompson Edwin p.

92 ; Thooris A.

p. 18 ; de La Tourette Gilles. p. 153 ;

Vandermonde  p.

24 ; Velter A. ; Verdier p.

24 ; Velter A. ; Verdier

p. 24 ; Virchow Rudolf p.

38 ; Weber A.S.

p. 66 ; ; Westberg J. p.

37 ; Wischnewetzky L. p. 40, p. 143 ;

Zabludowski

pp. 65, 105 ; Zalkind Hélène p. 117

; Zalkind Issak Robert p.

116 ; Zander Gustav

pp. 39, 106 ; Zappulli 0. p.

107 ;

p. 24 ; Virchow Rudolf p.

38 ; Weber A.S.

p. 66 ; ; Westberg J. p.

37 ; Wischnewetzky L. p. 40, p. 143 ;

Zabludowski

pp. 65, 105 ; Zalkind Hélène p. 117

; Zalkind Issak Robert p.

116 ; Zander Gustav

pp. 39, 106 ; Zappulli 0. p.

107 ;

Noms des institutions cités :

– Université

de Paris - Faculté

de médecine de Paris

– Centre

Français de Documentation et de Recherche sur

le Massage : site http://www.cfdrm.fr

– Département

des Sciences de l’Education de Lambesc http://www.educaix.com

– Institut

de Formation de Masso-kinésithérapie de

Nice (IFMK) http://portail.unice.fr/jahia/Jahia/site/myjahiasite/pid/12544

Bibliographie citée par Bernard Petitdant

:

Chacun des noms propres

répertoriés plus haut renvoient dans leur

grande majorité à des ouvrages, mais ci-dessous,

nous ne citons plus que les noms associés à

un titre de livre déjà mentionné, augmenté des fonctions web, fiche technique, accès

aux dictionnaires. L'auteur en restitue la liste

en fin de Mémoire mais avec des redondances que

le CFDRM élimine.

Bibliographie francophone citée :

Lyons A.S.,

Petrucelli R.J. Histoire illustrée de la

médecine Paris : Presse de la Renaissance

; 1979

2 Perez

S. Histoires des médecins – Artisans et artistes

de la Santé de l’Antiquité à

nos jours Paris : Per rin ; 2018

Grmek M.D.

Histoire de la pensée médicale Antiquité

et Moyen-Age Paris : Seuil ; 1995

Imbault-Huart

M.J. La médecine au Moyen-Age à travers

les manuscrits de la Bibliothèque Nationale

Paris : Ed. de la Porte Verte ; 1983

Coury Ch.

La médecine de l’Amérique précolombienne

Paris : Roger Dacosta ; 1969

Leca A-P.

La médecine égyptienne au temps des

pharaons Paris : Roger Dacosta ; 1971

Velter A.,

Lamothe M.J. Les outils du corps Paris : Messidor-Temps

actuels ; 1984

Martin J.P.

Instrumentation chirurgicale et coutellerie en France,

des origines au XIXème siècle Paris

: L’Harmattan ; 2013

- L’histoire

des seringues, injecteurs et aspirateurs étudiés

comme modèle de l’évolution technologique

des instruments médicaux DU Histoire de la

Médecine Université Paris Descartes

2018

Bidault

P., Lepart J. Étains médicaux et pharmaceutiques

Paris : Ed. Ch. Massin ; sd

Renner Cl.

Histoire illustrée des étains médicaux

Paris : EGV Éditions 2011

Martin J.P.

L’instrumentation médico-chirurgicale en

caoutchouc en France XVIIIème, XIXème

siècle Paris : L’Harmattan ; 2013

-

Le Gentil Voyage dans les mers de l’Inde tome 1

Paris : Imprimerie Royale ; 1779

-

-

Estradère J. Du massage, son historique, ses manipulations,

ses effets thérapeutiques. Paris Adrien Delahaye

; 1863 TDM

Lardry J-M. Etude de l’ouvrage intitulé «

Du massage, son historique, ses manipulations, ses

effets thérapeutiques » du Dr Jean

Dominique

Joachim Estradère Kinesither Rev 2016 ; 16

(171) : 88-91

Gymnastique

médicinale et chirurgicale, ou essai sur

l'utilité du mouvement, ou des différents

exercices du corps, et du repos dans la cure des

maladies par Clément Joseph Tissot (1747-1826)

Piorry article « Massage » Une société

de Médecins et de chirurgiens Dictionnaire

des sciences médicales Tome 31 Paris : C.L.F.

Panckoucke ; 1819.

Rostan L. article « Massage » in Adelon,

Béclard, Biett, et al. Dictionnaire de Médecine

Tome 14 Paris : Béchet jeune ; 1826

- Formulaire

raisonné des médicaments nouveaux

Paris : J.B. Baillière ; 1864

Londe Ch. Gymnastique médicale ou l’exercice

appliqué aux organes de l’homme. Paris :

Croullebois ; 1821

- Londe Ch.

Bibliographie : Nouvelles preuves du danger des

lits mécaniques Archives générales

de médecine 1828 ; 1(16), 646-8

Reveil O. Formulaire raisonné des médicaments

nouveaux Paris : J.B. Baillière ; 1864 TDM

Gautier J. Du massage ou manipulation appliqué

à la thérapeutique et à l'hygiène

Le Mans : Monnoyer ; 1880

Dagron G.

Le massage et la massothérapie : les frictions

aux masseurs, la massothérapie aux médecins

Paris : Masson ; 1900

-

Paré A Œuvres Lyon : Jean Grégoire ;

1664

Tissot C.-J. Gymnastique médicinale et chirurgicale,

ou essai sur l'utilité du mouvement, ou des

différents exercices du corps, et du repos

dans la cure des maladies Paris : Bastien ;

1780

Thooris A. Gymnastique et massage médicaux

Paris : G. Doin & Cie ; 1951 TDM

Lagrange F. Les mouvements méthodiques et

la mécanothérapie Paris : Félix

Alcan ; 1899 TDM

Phélippeaux M.V.A. Etude pratique sur les frictions et le

massage ou guide du médecin masseur Paris

: L’Abeille médicale ; 1870 TDM

Dumas J.L.

Histoire de la pensée. Renaissance et Siècle

des Lumières Paris : Tallandier ;

1990

Quin G. Approche comparée des pratiques

médicales de « massage »

et de « gymnastique » à

la fin du XIXème siècle et au début du XXème

siècle (Angleterre, France, Allemagne, Suisse)

Histoire des sciences médicales 2014 ;

48(2) : 215-24

- Genèse et structure

d'un inter-champ orthopédique (première

moitié du XIXème siècle) : Contribution à

l'histoire de l'institutionnalisation d'un champ

scientifique. Revue d'histoire des sciences

2011 ; 64(2) : 323-47

- Le mouvement

peut-il guérir ? Les usages médicaux

de la gymnastique au XIXème siècle Lausanne : Editions

BHMS ; 2019

- Monet J., Quin G. Sauveur-Henri-Victor

Bouvier (1799–1877): orthopédiste, chirurgien

et promoteur de l’éducation physique Gesnerus

2013 ; 70(1) : 53–67

- Quin G. Jules

Guérin: brève biographie d’un acteur

de l’institutionnalisation de l’orthopédie

(1830–1850) Gesnerus 2009 ; 66(2) : 237–55

- Quin G., Monet J. De Paris a` Strasbourg : L’essor

des établissements orthopédiques et

gymnastiques (première moitié du XIXème

siècle) Histoire des Sciences médicales

2011 ; 45(4) : 369-79

- Quin G. A Professor of Gymnastics in

Hospital. Napoléon Laisné (1810-1896)

introduce Gymnastics at the « Hôpital

des Enfants malades » Staps 2009 ;

86(4) :79-91

Andry de Boisregard N. L'Orthopedie ou l'Art de prevenir et

de corriger dans les enfans les difformites du corps.

Le tout par des moyens a la porte´e des Peres

& des Meres, & de toutes les personnes qui

ont des enfans a` elever. Bruxelles : Georges

Fricx ; 1743 TDM  [1ère éd. 1741] [1ère éd. 1741]

Vandermonde

Ch.-A. Essai sur la manière de perfectionner

l'espèce humaine Paris : Vincent ;1756

Desessartz

J.Ch. Traité de l'éducation corporelle

des enfants en bas âge Paris : J. Th.

Hérissant ; 1760

Verdier J.

Discours

sur l’éducation nationale, physique et morale

des deux sexes Paris : chez l’auteur ; 1772 Discours

sur l’éducation nationale, physique et morale

des deux sexes Paris : chez l’auteur ; 1772

Ballexserd

J. Dissertation sur l'éducation physique

des enfans depuis leur naissance jusqu'à

l'âge de puberté Paris : Vallat-La-Chapelle ;

1762

Desseaux A. François Humbert,

orthopédiste méconnu, initiateur du

traitement curatif des “boiteux” Histoire des sciences

médicales 2015 ; 49(3/4) : 381-92

Defrance J., Brier P., El Boujjoufi T.

Transformations des relations entre médecine

et activités Gesnerus 2013 ; 70/1 :

86–110

Petit L. Le massage par le médecin, physiologie,

manuel opératoire, indications Paris :

Alexandre Coccoz ; 1885 TDM

Defrance J., Brier P., El Boujjoufi T.

Transformations des relations entre médecine

et activités Gesnerus 2013 ; 70/1 :

86–110

Lardry J.M. Étude de l’ouvrage

« Application de la gymnastique à

la guérison de quelques maladies avec des

observations sur l’enseignement actuel de la gymnastique »

de Napoléon-Alexandre Laisné. Kinesither

Rev 2016 ;16(174) : 63-6

Georgii A. Kinésithérapie ou Traitement

des maladies par le mouvement selon la méthode

de Ling Paris : Germer Baillière ; 1847 TDM

Laisné N. Du massage, des frictions et manipulations

appliquées à la guérison de

quelques maladies Paris : Victor Masson et

fils ; 1868 *** *

Lainé N. Application de la gymnastique

à la guérison de quelques maladies

avec des observations sur l’enseignement actuel

de la gymnastique Paris : Louis Leclerc ;

1865 TDM

Monet J. La naissance de la kinésithérapie

Paris : Glyphe ; 2009

Petitdant B. Origines, histoire, évolutions

de la mesure de la force de préhension et des

dynamomètres médicaux Kinesither Rev 2017 ;

17(181) : 40-58

Petitdant B. Le goniomètre médical

au fil du temps Kinesither Rev 2016 ; 16(179) :

48-61

Amar J. Principes de rééducation

fonctionnelle Académie des sciences séance

du 19 avril 1915 CR hebdo Sciences 1915 ; 160 :

559-62

Hoerni B La loi du 30 septembre 1892 Histoire

des Scjences médicales 1998 ; 1(32) :

63-7

Quin G. Approche comparée des pratiques

médicales de »massage »

et de « gymnastique » à

la fin du XIX ème siècle et au début

du XXème siècle (Angleterre, France, Allemagne,

Suisse) Histoire des sciences médicales 2014 ;

48(2) : 215-24

Monet J. Emergence de la Kinésithérapie

en France à la fin du XIXème et au début

du XXème siècle Thèse Doctorat

Sociologie, Université Paris I Panthéon-Sorbonne

Juin 2003

Remondiere R.

L'institution de la kinésithérapie en

France (1840-1946), Les Cahiers du Centre de Recherches

Historiques 12 | 1994, mis en ligne le 27

février 2009, consulté le 10 décembre

2020. URL : http://journals.openedition.org/ccrh/2753 ; DOI :

https://doi.org/10.4000/ccrh.2753

Ibid

Bourneville

Dr Manuel pratique de la garde-malade et de l’infirmière

Paris : Progrès médical ; 1889

Lucas-Championnière J. Traitement des fractures par le massage et

la mobilisation Paris : Rueff et Cie ; 1895

TDM

Berne G.

Le massage manuel théorique et pratique Paris :

Rueff et Cie ; 1894 TDM

Norström G.

Formulaire du massage Paris : JB Baillière ;

1895 TDM

de Frumerie G.

La pratique du massage. Cours à l’usage des infirmiers

et infirmières Vigot : Paris ; 1901 TDM

de Frumerie G. Cours de massage accessoire

des soins d’accouchements à donner aux femmes

enceintes et parturientes aux nourrices et nourrissons

Vigot : Paris ; 1904 TDM

de Frumerie G. Le massage pour tous Indications

et technique du massage général Vigot

: Paris ; 1917 2ème éd. TDM

de Frumerie G. Traitement manuel des déviations

pathologiques du rachis Vigot : Paris : 1924

de Frumerie G. La pratique du massage. Manuel

à l’usage des étudiants en médecine,

des infirmiers et infirmières, des candidats

au diplôme de l’état de masseur et de masseuse

Vigot : Paris ; 1941 TDM

Monet J. Emergence de la Kinésithérapie

en France à la fin du XIXème et au début

du XXème siècle Thèse Doctorat

Sociologie, Université Paris I Panthéon-Sorbonne

Juin 2003

Remondière R. La mécanothérapie

au temps de la Grande Guerre Revue historique des armées [En

ligne], 274 | 2014, mis en ligne le 18 juillet

2014, consulté le 11 décembre 2020. URL :

http://journals.openedition.org/rha/7969

de Genst H. Histoire de l'éducation

physique, tome II. Temps modernes et grands courants

contemporains Bruxelles : A. de Boeck ; 1949

Georgii C. Kine´sithe´rapie ou

Traitement des maladies par le mouvement selon la méthode

de Ling Paris : Germer Baillière ;

1847

Kellgren A.

Technique du traitement manuel suédois ( gymnastique

médicale suédoise) Paris : Maloine ;

1895

Göranssons Mekaniska Verkstadt : La

gymnastique médico-mécanique de Zander,

ses principes, ses applications suivis de quelques indications

sur la création d’établissements gymniques

d’après cette méthode – Stockholm :

Imprimerie royale, Norstedt

Zander G. : Notice sur la gymnastique

de Zander et l’établissement de gymnastique médicale

mécanique suédoise à Stockholm.

Paris : Imprimerie A. Reiff ; 1879

Guyenot P.. :

La mécanothérapie à l’institut

Zander d’Aix les Bains. Aix les bains : Imprimerie

Gérente ; 1904 TDM

Regnier L.R. La Mécanothérapie,

application du mouvement à la cure des maladies.

Paris : J.P. Baillière ;1901

Wischnewetzky L. The mechanico-therapeutic

institute. Contributions to mechanico-therapeutics and

orthopedics Vol 1, N°1, New-York, Mechanico-therapeutic

and orthopedic Zander, 1891

Hansson N., Ottosson A. Nobel price for physical

therapy ? Rise,fall and revival of medico-mechanical

institutes Phys Ther 2015 ; 95(8) : 1184-94

Grafstrom A. V. A Text Book of Mechano-Therapy

(Massage And Medical Gymnastics) New-York : O.M.Foegri

& Co ; 1898

Mcafee N.E. Massage : An Elementary Textbook

For Nurses Pittsburgh : Reed & Witting Co ;

1917

Calvert R.N. The history of massage An illustrated

survey from around the world Healing Arts Press :

Rochester ; 2002

Latson W.R. Common disorders with rational

methods of treatment the Health Culture Company New-York

1904

Kellgren A.

The technic of Ling’s system of manual treatment Edinburg

& London : Y.J. Pentland ; 1890

Terlouw T. Roots of physical medicine, physical

therapy, and mechanotherapy in the Nederlands in the

19th century : a disputed area within the healcare

domain J Man Manipul Ther 2007 ; (15)2 : 23-41

Tissot C.-J. Gymnastique médicinale

et chirurgicale ou essai sur l'utilité du mouvement

ou des différents exercices du corps et du repos

dans la cure des maladies Paris : P., Bastien ;

1780

Amiot J.

Mémoires concernant l’histoire, les sciences,

les arts, les mœurs et les usages des Chinois Tome 4

Paris : Nyon ; 1779

Abu ‘Ali al-Husayn ibn ‘Abd Allah ibn Sina

dit Avicenne

Avicennæ Arabum Médicorum Principis Canon

Medicinæ, d’après la traduction latine

de Gérard de Crémone Venise : Juntas ;

1595 TDM

Marcireau J. La médecine physique

secrets d’hier, techniques d’aujourd’hui Paris :

Le courrier du Livre ; 1965

Ibid

Ibid

Berne G.

Manuel pratique de massage Paris : J.B. Baillière

et fils ; 1908

Petit L. Le massage par le médecin,

physiologie, manuel opératoire, indications Paris :

Alexandre Coccoz ; 1885

Schreiber J.

Traité pratique de massage et de gymnastique

médicale, Paris : Octave Doin ; 1884 TDM *** *

Laisné N. Du massage, des frictions

et manipulations appliquées à la guérison

de quelques maladies Paris : Masson ; 1868

J. Brousses

Manuel technique de massage, Paris : Masson & Cie

; 1920 [probablement

la 5eme édition, la 1ère 1896 TDM *** *

] ]

Ibid.

Cecil T. Massage sèche London :

Simpkin, Marshall & Co ; 1888

Deville E.

Considérations sur le massage et son application

dans l'entorse Thèse Médecine Strasbourg :

Silbermann ; 1864 TDM

Johnson W. The anatriptic art : a history

of the art termed anatripsis by Hippocrates, tripsis

by Galen, frictio by Celsus, manipulation by Beveridge,

and medical rubbing in ordinary language, from the earliest

times to the present day : followed by an account of

its virtues in the cure of disease and maintenance of

health, with illustrative cases London : Simpkin, Marshall,

& Co ; 1866

Ibid.

Cecil T. Massage sèche London :

Simpkin : Marshall & Co ; 1888

Natton Instruments et appareils de l’art

médical Paris : Imp Grandremy ; circa

1900

Coulon H. De l'usage des strigiles dans l'antiquité.

Mémoire lu le 18 avril 1895, au Congrès

des Sociétés Savantes à la Sorbonne

Cambrai : Régnier ; 1895

Du Choul G. Des bains et de la palestre,

Manuscrit rédigé entre 1546 et 1547 au

plus tard

Flashar Dr

Apparate zur Massage Centralblatt für Chirurgie

1886 ; 43 :745-7

Boyer A.B. Improvements in or relating to

massage apparatus or roller. Patent N°21123, date

of application 22nd Oct., 1901, accepter 23rd Nov,1901

His Majesty’s stationery office : Malcomson &

C° Ltd ; 1901

Drapier Catalogue bandages herniaires, ceintures,

bas pour varices, accessoires Paris : 1911

Une société de Médecins

et de chirurgiens Dictionnaire des sciences médicales

Article « Palette » Tome 39 Paris :

C.L.F. Panckoucke ; 1819

Ibid.

Reveil O.

Formulaire raisonné des médicaments nouveaux

Paris : J.B. Baillière ; 1864 TDM

Reibmayr A.

Die Technik der Massage Leipzig & Wien : Franz

Deuticke ; 1892

Deville E.

Considérations sur le massage et son application

dans l'entorse Thèse Médecine Strasbourg :

Silbermann ; 1864 TDM

Meibomius J.H. De l’utilité de la

flagellation dans la médecine et dans les plaisirs

du mariage et des fonctions des lombes et des reins

Paris : Mercier ; 1795

Klein B. D’un usage curieux en médecine.

Réflexions sur « De l’utilité

de la flagellation de J.H. Meibom »

Paris : Classiques Garnier ; 2016,

Ibid.

Rizet F. De la manière de pratiquer

le massage dans l'entorse Arras : A.Courtin ;

1864

Laisné N. Du massage, des frictions

et manipulations appliquées à la guérison

de quelques maladies Paris : Masson ; 1868

Eiger J. Zabludovski’s technik der massage

Leipzig : Georg Thieme ; 1911

Weber A.S.

Traité de la massothérapie Masson :

Paris ; 1891

Krafft Ch. Le massage des contusions et des

entorses fraîches Lausanne : George Bridel

& Cie ; 1895

Petit L.

Le massage par le médecin, physiologie, manuel

opératoire, indications Paris : Alexandre

Coccoz ; 1885 TDM

Reibmayr A. Die Massage und ihre Verwethung

in den verschiedenen Disciplinen der praktischen Medizin

Wien : Toeplitz et Deuticke ; 1883

Reibmayr A. - Die Technik der Massage Wien :

Toeplitz et Deuticke ; 1884

Reibmayr

A. Die Technik der Massage Leipzig & Wien :

Franz Deuticke ; 1892

Berne G.

Le massage, manuel théorique et pratique Paris

: J.-B. Baillière et fils ; 1922 6eme ed. [TDM 1ère

Ed 1894 [TDM 1ère

Ed 1894  ] ]

Flashar Dr

Apparate zur Massage Centralblatt für Chirurgie

1886 ; 43 :745-7

Drapier Catalogue bandages herniaires, ceintures,

bas pour varices, accessoires Paris : 1911

Larousse P. Grand dictionnaire universel

du XIXème siècle tome2 Paris ; Larousse :

1867

Bum A. Mechanotherapie (Massage und Gymnastik)

Wien : Urban & Schwarzenberg ; 1893

Reece and Co The catalogue of drugs, or medicine

chest companion London : The Medical Hall, ; 1846

Gower Ch.

Auxiliaries to medicine in four tracts London :

Hatchard ; 1819

Flashar Dr Apparate zur Massage Centralblatt

für Chirurgie 1886 ; 43 :745-7

Bergman Dr. Le Visage et les soins à

lui donner. Le massage du visage "Récamier"

d'après le célèbre système

H. Simons, L'art

de rajeunir et d'embellir. Paris : La parfumerie

"Récamier" ;

1900

Drapier Catalogue bandages herniaires, ceintures,

bas pour varices, accessoires Paris : 1911

Bilz F.E. La nouvelle médication naturelle

: traité et aide-mémoire de médication

et d'hygiène naturelles Paris : F.E. Bilz ;

1899

Petitdant B. Des boules de massage. (article

in press) Kinesither Rev (2021), http://dx.doi.org/10.1016/j.kine.2021.02.006

Natton Instruments et appareils de l’art

médical Paris : Imprimerie Grandremy ;

circa 1900

Reibmayr A. Die Technik der Massage Leipzig

& Wien : Franz Deuticke ; 1892

Lacy L.R. An improved massaging device Patent

N° 393557, Application date, March 25th.1933 – accepted

June 8th.1933. His Majesty’s stationery office, Love

& Malcomson Ltd 1933

Bergman Dr Le visage et les soins à lui donner

: le massage du visage " Récamier "

Paris : Parfumerie Récamier ; 1900

Petitdant B. Massage et renforcement musculaire

dans les années 1920 : une lanière

à boules lisses couplée à un tendeur

de musculation Kinesither Rev 2019 ;20(219) :33-35

Milkman G.W. Combination massage roller and

exerciser Patent N°681331, application filed May

2, 1900, patented August 27, 1901. United States Patent

Office

Drapier Catalogue bandages herniaires, ceintures,

bas pour varices, accessoires Paris : Imprimerie

Chantenay ; 1911

Catalogue Manufacture d’Armes et Cycles de

St Etienne 1924 p. 193 Paris : Imprimerie Pigelet ;

1924

https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/objects/co140167/massager-germany-1880-1920-massager

https://www.bl.uk/business-and-ip-centre/articles/what-are-registered-designs

Fritze L.S. Massage instrument, Patent N°676604,

application filed March 19, 1900, patented June 18,

1901. United States Patent Office

Petitdant B. L’appareil de massage de P.

Semerak, pressions glissées et percussions Kinesither

Rev 2019;19(214):36–39

Semerak J. Improvements in massage and beating

apparatus for the human body. Patent 16362. Date of

application, 27th July, 1898 – Accepted 8th Oct., 1898.

Printed for Her Majesty’s Stationery Office, Malcomson

& C° Ltd, 1898

Semerak J. Massage apparatus Patent N°

634590 dated October 10, 1899 United States Patent Office

Fleissner H. Massage apparatus Patent N°

520160 Convention Date in Germany : Oct. 13, 1937,

Application date in United Kingdom : Oct. 13, 1938,

Completed specification accepted April 16, 1940. Leamington

Spa His Majesty’s stationary office 1940

Piesen J. Improvements in or relating to

massage apparatus Application date Sept. 3, 1928. N°

296676, complete accepted Jan. 31, 1929. His Majesty

stationery office Love & Malcomson 1929.

Ibid.

Martin JP. L'Elektroller Clystère

2011;2:2–3 www.clystere.com.

Petitdant B. L'Élektroller, massage

et électrothérapie Kinesither Rev 2018;18(197):56–58

Seacombe B. Magneto-electric massaging machine

Patent N° 12844, date of application, 1st June,

1909 – Complete specification left, 1st Dec., 1909 –

accepted 10 Mar., 1910. His Majesty stationery office,

Love & Malcomson, Ltd 1910

Thompson E. Improvements relating to magneto-electric

machines for massaging treatment Patent N° 223148,

date of application : April 3, 1924 – Complete

accepted : Oct. 16. 1924 –. His Majesty stationery

office, Love & Malcomson, Ltd 1924

Thompson E. Perfectionnement aux appareils

magnéto-électriques pour le massage Brevet

N° 579865 demandé le 7 avril 1924, délivré

le 14 août 1924, publié le 25 octobre 1924.

Office national de la propriété industrielle.

Imprimerie nationale.

Petitdant B. Le régénérateur

organique électromagnétique « SANITAS »

du Docteur Pion Clystère www.clystere.com

2020 ; 70 : 30-37

de Lacroix de Lavalette L. La Sismothérapie ou l'utilisation du

mouvement vibratoire en médecine générale

et particulièrement en thérapeutique gynécologique

Thèse Médecine Paris 1899 TDM

Hartmann H.

Gynécologie opératoire Paris : Steinheil ;

1911 TDM

Ibid.

Labadie-Lagrave F., Legueu F. Traité

médico-chirurgical de gynécologie Paris :

Félix Alcan ; 1904 TDM

Kouindjy P. Précis de Kinésithérapie:

La mobilisation méthodique, la massothérapie,

la mécanothérapie, la rééducation,

l'éducation physique Paris : Maloine ;

1922

Régnier L.R. Mécanothérapie :

Application du mouvement à la cure des maladies

J.B. Baillière : Paris ; 1901 TDM

Marfort J.E. Manuel pratique de massage et

de gymnastique médicale suédoise Paris :

Vigot ; 1907

Brousses J. Manuel technique de massage Paris :

Masson & Cie ; 1920

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Petitdant B. Le Vibrostat, appareil de massage

vibratoire Clystère www.clystere.com

2018 ; 63 : 4-16

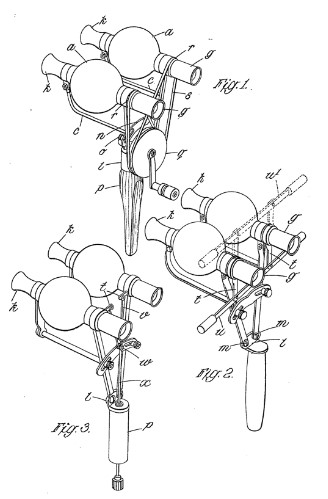

Deutsche Reich, Reichpatentamt, Patenschrift

N°328245 Vibrationsapparat, Patentiert im Deutschem

Reiche vom 7 Februar 1919

Deutsches Reich, Reichpatentamt, Patenschrift

N°337035 Vibrationsapparat, Patentiert im Deutschem

Reiche vom 16 Oktober 1919

Deutsches Reich, Reichpatentamt, Patenschrift

N°432591 Vibrationsapparat, Patentiert im Deutschem

Reiche vom 29 April 1925

Deutsches Reich, Reichpatentamt, Patenschrift

N°337035 Vibrationsapparat, Patentiert im Deutschem

Reiche vom 16 Oktober 1919

Martin JP. Le Pulsoconn du Dr Macaura. Clystère

2013;19:14–8. www.clystere.com.

Petitdant B. Le Docteur Macaura et

son Pulsoconn, appareil de massage vibratoire Kinesither

Rev 2018;18(199):36–42

Macaura GJ. Vibrateur à action oscillatoire

pour massage et autres applications. Brevet No 439099,

demandé le 18 janvier 1912, délivré

le 29 mars 1912, publié le 5 juin 1912. Office

nationale de la propriété industrielle.

Imprimerie Nationale.

Macaura GJ. Appareil pulsateur pour massage

et autres applications. Brevet No 439100, demandé

le 18 janvier 1912, délivré le 29 mars

1912, publié le 5 juin 1912. Office nationale

de la propriété industrielle. Imprimerie

Nationale.

Ibid.

Macaura GJ. Improvements in and relating

to vibrators for massage or like treatments. Date of

application 6th Jul 1905. Patent No. 13932 7th Sept

1905. His Majesty's Stationery Office. Love & Malcomson

Garratt J.E. The Veedee and how to use it

London : Veedee Company ; sd

Katsch H. Haupt- Preisliste Fabrik chirurgischer

Instrumente, Orthopädisher Maschinen Bandagen und

Verbandstoffe Munschen 1906

Petitdant B. Le VEEDEE, appareil à

main pour le massage vibratoire Clystère (www.clystere.com)

2019 ; 69 :14-23

Petitdant B. Docteur Johansen et les quarante

brevets Clystère (www.clystere.com)

2020 ;71 :9-19

Johansen J.C. Anordning til anbringelse af

massagepelotter i vibratorer. Danskt Patent N°10863.

Patent udstedt den 12. Maj 1908, beskyttet fra den 8

Juli 1907

Johansen J.C. Dispositif de réglage

pour les pelotes de massage dans les instruments vibratoires.

Brevet d’invention N° 392106, demandé le

7 juillet 1908, délivré le 16 septembre

1908, publié le 18 novembre 1908. Imprimerie

Nationale

Petitdant B. Auto-vibrator du Docteur Johansen,

New American Vibrator, deux noms pour un même

instrument de massage vibratoire Kinesither Rev 2020 ;20(228) :33-6

Marfort J.E. Manuel pratique de massage et

de gymnastique médicale suédoise Paris :

Vigot Frères ; 1907

Eiger J. Zabludovski’s technik der massage

Leipzig : Georg Thieme ; 1911

Wendschuch C. Haupt Katalog Ausgabe Dresden :

Lehmannsche Buchdruckrei ;1910

Mortimer-Granville J. Nerve Vibration and

excitation London : J. & A. Churchill ;

1883

Rodeck C.G. Appareil de massage vibratoire

à air comprimé Brevet N° 463551 demandé

le 11 octobre 1913, délivré le 19 décembre

1913, publié le 26 février 1914. Office

national de la propriété industrielle.

Imprimerie nationale.

Sibrower F.C. Appareil pneumatique pour massage

vibratoire Brevet N° 782530 demandé le 22

août 1934, délivré le 18 mars 1935,

publié le 6 juin 1935. Office national de la

propriété industrielle. Imprimerie nationale.

Brichieri Comombi L., Zappulli 0., Romanelli

L. Dispositif pneumatique portatif pour massage vibratoire

Brevet N° 835726 demandé le 25 mars 1938,

délivré le 3 octobre 1938, publié

le 29 décembre 1938. Office national de la propriété

industrielle. Imprimerie nationale.

Historical makers of microscopes and microscope

slides http://microscopist.net

consulté le 29 janvier 2021

Berliner Adressbuch, https://digital.zlb.de

consulté le 29 janvier 2021

Ibid.

Sartori G. Device for mechanical skin treatment

or massage, Patent N°8726, date of application 27th

Apr., 1901, accepted 9th Jan. 1902. Printed for His

Majesty Stationery Office, Malcomson & Co Ltd, 1902.

Sartori G. Für Betrieb mittelst eines

gasförmigen Druckmittels eingerichtete Massiervorrichtung

Patent N° 22732 26 Juli 1901. Schweizerische Eidgenossenschaft

Sartori G. Apparatus for massaging, Patent

N°732897, application filed August 14, 1902, patented

July 7, 1903. United States Patent Office.

Sartori G. Massiervorrichtung Österreichische

patentschrift N°17826 Angemeldet am 16. Juli 1902

– Beginn der Patentdauer : 15 April 1904. Kais.

Königl. Patentamdt Ausgegeben am 10 OKtober 1904

Coliez G. La foire commerciale de Leipzig

en 1928 Revue industrielle 1928 ; 74 :601

Duplaix A. Appareil de massage Brevet N°

488311 demandé le 8 novembre 1917, délivré

le 18 juin 1918, publié le 20 septembre 1918.

Office national de la propriété industrielle.

Imprimerie nationale.

Le Matin N° 12980 du 12 septembre 1919,

page 4

Anonyme Revue de la publicité La Publicité

1919 ;140 :348

Brodart H. Catalogue illustré n°

10, Instruments de chirurgie, orthopédie Paris ;

1934

Catalogue de l’exposition du 3ème

congrès de Physiothérapie, Paris 29 mars-2

avril 1910. Imprimerie Aragno, Paris.

Rainal Frères Catalogue général

1825-1934 Paris : H.M. Boutin ; 1934

Mortimer-Granville J. Treatment of pain by

mechanical vibrations The Lancet 1881; 117(2999): 286-88

Mortimer-Granville J. Nerve Vibration as

a therapeutic agent The Lancet 1882 ; 119(3067) :

949-51

Mortimer-Granville J. Nerve Vibration and

excitation London : J. & A. Churchill ;

1883

Labadie-Lagrave F., Legueu F. Traité

médico-chirurgical de gynécologie Paris :

Félix Alcan ; 1904

Annuaire du commerce Didot-Bottin 1921, Tome

3, Rue de l’Université, Paris

Zalkind R.I. Appareil pour massage par tapotement,

fonctionnant à la main ou au moteur. Brevet d’invention

N° 464586, demandé le 22 octobre 1913, délivré

le 16 janvier 1914, publié le 25 mars 1914. République

Française. Office national de la propriété

industrielle

Zalkind R.I. Appareil électrique pour

massage vibratoire. Brevet d’invention N° 498484,

demandé le 18 avril 1919, délivré

le 20 octobre 1919, publié le 13 janvier 1920.

République Française. Office national

de la propriété industrielle.

Zalkind R.I. Appareil à massage vibratoire.

Brevet d’invention N° 502467, demandé le

9 août 1919, délivré le 21 février

1920, publié le 15 mai 1920. République

Française. Office national de la propriété

industrielle

Zalkind R.I. Appareil électrique pour

massage vibratoire. Brevet d’invention N° 498484,

demandé le 18 avril 1919, délivré

le 20 octobre 1919, publié le 13 janvier 1920.

République Française. Office national

de la propriété industrielle.

Petitdant B. Un appareil français

de massage vibratoire, production d’Issak Robert Zalkind

Kinesither Rev 2019 ; 19(216) : 60-3

https://brand-history.com/heinrich-simons-g-m-b-h-berlin-teltow/simo-vibrator/simo-vibrator-simo-vibrator-der-dauerhafteste-und-betriebssicherste-elektrische-hand-vibrator-unentbehrlich-fur-eine-erfolgreiche-schonheits-und consulté le 29 janvier 2021 et le

08/04/23

Petitdant B. Un appareil électrique

portatif de massage vibratoire Rupalley et Cie Clystere

2017 ; 60 : 6-18

Labadie-Lagrave F., Legueu F. Traité

médico-chirurgical de gynécologie Paris :

Félix Alcan ; 1904

Drapier Catalogue bandages herniaires, ceintures,

bas pour varices, accessoires Paris : 1911

Eiger J. Zabludovski’s technik der massage

Leipzig : Georg Thieme ; 1911

Ibid

Kouindjy P. Précis de Kinésithérapie:

La mobilisation méthodique, la massothérapie,

la mécanothérapie, la rééducation,

l'éducation physique Paris : Maloine ;

1922

Muschik E. Improvements in massage apparatus,

Patent N°8461, Date of application 9th Apr. 1898,

accepted 16th July, 1898. Printed for His Majesty Stationery

Office, Malcomson Ltd, 1898.

Muschik E. Massage device, Patent N°636163,

application filed June 6, 1898, patented October 31,

1899. United States Patent Office

Muschik E. Massage-apparat, Patentschrift

N°17778, 22. September 1898 Schweizeriche Eidgenossenschaft.

Muschik E. Massageapparat. Danskt Patent

N°1898. Patent udstedt den 28. Oktober 1898, beskyttet

fra den 17 Marts 1899

Anonyme Un nouvel appareil pour le massage

vibratoire L’Illustration 28 janvier 1939.

Drapier Catalogue bandages herniaires, ceintures,

bas pour varices, accessoires Paris : 1911

Ibid.

Petitdant B. Des boules de massage. (article

in press) Kinesither Rev (2021), http://dx.doi.org/10.1016/j.kine.2021.02.006

Reibmayr A. Die Technik der Massage Leipzig

& Wien : Franz Deuticke ; 1892

Anonyme La médecine qui guérit

: les panacées authentiques, les remèdes

infaillibles. Paris : Institut Biothérapic-Alexia ;

sd

Siffermann Dr. L’œil humain et ses anomalies

fonctionnelles guéries par le massage avec l’appareil

Dion Strasbourg : F. Staat ; 1899

Dion Ch., Goubaux Y. Appareil pour le traitement

des altérations de la vue Brevet N° 13073

- 20 août 1896 Bureau fédéral de

la propriété intellectuelle

Dion Ch. Improvements in apparatus for the

massage of the eyes for the cure of myopy, Patent N°10101,

Date of application 4th May. 1903, accepted 18th feb,

1904. Printed for His Majesty Stationery Office, Love

& Malcomson Ltd, 1904

Dion Ch. Système d’appareil perfectionné

pour la gymnastique rationnelle des yeux, pour la guérison

de la myopie et les altérations de la vue Brevet

N° 342985 demandé le 7 mai 1904, délivré

le 23 juillet 1904, publié le 22 septembre 1904.

Office National de la Propriété Industrielle.

Siffermann Dr. L’œil humain et ses anomalies

fonctionnelles guéries par le massage avec l’appareil

Dion Strasbourg : F. Staat ; 1899

Lacy L.R. Improved apparatus for massaging

the eyes Patent N° 363101, Application date, Nov

20th.1930 – Complete left, Aug 20th.1931 – accepted

Dec 17th.1931. His Majesty’s stationery office, Love

& Malcomson, Ltd 1932

Lacy L.R. Improved apparatus for massaging

the eyes Patent N° 434927, Application date, March

26th.1935 – accepted Sept 11th.1935. His Majesty’s stationery

office, Courier Press 1935

Peytoureau Dr. Manuel de face-massage Paris : Editions

Hygie ; 1936 TDM

Ibid.

Ibid.

Stumm M. Appareil pneumatique pour massage

facial Brevet N° 641449 demandé le 3 septembre

1927, délivré le 16 avril 1928, publié

le 3 août 1928. Office national de la propriété

industrielle. Imprimerie nationale.

Peytoureau Dr. Manuel de face-massage Paris : Editions

Hygie ; 1936 TDM

Goetze M., Simons H.

Massageapparat mit versetzt angeorducten cylindrischen

Walzen, Patentschrift N°9924, 28. Januar 1895 Schweizeriche

Eidgenossenschaft.

Simons H. Massageapparat mit cylindrischer

Walze, Patentschrift N°10625, 29. Juni 1895 Schweizeriche

Eidgenossenschaft.

Simons H. Massageapparat mit kugelförmigen

Massagerollen, Patentschrift N°10626, 29. Juni 1895

Schweizeriche Eidgenossenschaft

Simons H. Mit einem daumenartigen und einem

konischen Ende versehene Massagevorrichtung, Patentschrift

N°10702, 29. Juni 1895 Schweizeriche Eidgenossenschaft

Petitdant B. Un coffret d'instruments de

massage du XIXe siècle de Heinrich Simons Kinesither

Rev 2019;19(206):35-42

Bergman Dr. Le visage et les soins à

lui donner Le massage du visage "Récamier''

d'après le célèbre système

H. Simons, L'art de rajeunir et d'embellir Paris : La

parfumerie "Récamier'';

1900.

Lehmstedt P. Improvements in and relating

to massage apparatus Patent N° 6627, date of application,

18th Mar., 1902 – Complete specification left, 22nd

Nov., 1902 – accepted 5th Feb., 1903. His Majesty stationery

office, Love & Malcomson, Ltd 1903

Lloyd W., Loder W. An improved shaving appliance

Patent N° 27348, date of application, 1st Dec.,

1906 – Complete specification left, 12th Apr., 1907

– accepted 13th June 1907. His Majesty stationery office,

Love & Malcomson, Ltd 1907

Peytoureau Dr. Manuel de face-massage Paris : Editions

Hygie ; 1936 TDM

Lloyd W., Loder W. An improved device for

applying preparations to the skin Patent N° 19350,

date of application, 28th Aug., 1907 – accepted 7th

Nov. 1907. His Majesty stationery office, Love &

Malcomson, Ltd 1907

Göranssons Mekaniska Verkstadt La gymnastique

médico-mécanique de Zander, ses principes,

ses applications suivis de quelques indications sur

la création d’établissements gymniques

d’après cette méthode Stockholm :

Imprimerie royale, Norstedt et Söner ; 1896

Zander G. Notice sur la gymnastique de Zander

et l’établissement de gymnastique médicale

mécanique suédoise à Stockholm.

Paris, Imprimerie A. Reiff, 1879

Guyenot P.. :

La mécanothérapie à l’institut

Zander d’Aix les Bains. Aix les bains : Imprimerie

Gérente ; 1904 TDM  TDM TDM

Göranssons Mekaniska Verkstadt La gymnastique

médico-mécanique de Zander, ses principes,

ses applications suivis de quelques indications sur

la création d’établissements gymniques

d’après cette méthode Stockholm :

Imprimerie royale, Norstedt et Söner ; 1896

Wischnewetzky L. The mechanico-therapeutic

institute. Contributions to mechanico-therapeutics and

orthopedics Vol 1, N°1, New-York : Mechanico-therapeutic

and orthopedic Zander ; 1891

Régnier L.R.:

La Mécanothérapie, application du mouvement

à la cure des maladies. Paris : J.P. Baillière ;

1901TDM

Ibid.

Fallen C. : The Zander institute for

mechanico-therapeutics or swedish movements and massage

by machinery. New-York : circa 1890

Régnier L.R.: La Mécanothérapie,

application du mouvement à la cure des maladies.

Paris : J.P. Baillière ; 1901

Fallen C. : The Zander institute for

mechanico-therapeutics or swedish movements and massage

by machinery. New-York : circa 1890

Régnier L.R.: La Mécanothérapie,

application du mouvement à la cure des maladies.

Paris : J.P. Baillière ; 1901

Göranssons Mekaniska Verkstadt La gymnastique

médico-mécanique de Zander, ses principes,

ses applications suivis de quelques indications sur

la création d’établissements gymniques

d’après cette méthode Stockholm :

Imprimerie royale, Norstedt et Söner ; 1896

Zander G. Notice sur la gymnastique de Zander

et l’établissement de gymnastique médicale

mécanique suédoise à Stockholm.

Paris : Imprimerie A. Reiff ; 1879

Guyenot P. : La mécanothérapie

à l’institut Zander d’Aix les Bains. Aix les

Bains : Imprimerie Gérente ; 1904

Wischnewetzky L. The mechanico-therapeutic

institute. Contributions to mechanico-therapeutics and

orthopedics Vol 1, N°1, New-York : Mechanico-therapeutic

and orthopedic Zander ; 1891

Petitdant B. Les appareils de mécanothérapie

de Zander Clystère 2015 ; 36 : 13-33

Ibid.

Régnier L.R. La Mécanothérapie, application

du mouvement à la cure des maladies, J.P. Baillière

;1901 ParisTDM

Ibid.

Ibid .

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Ibid

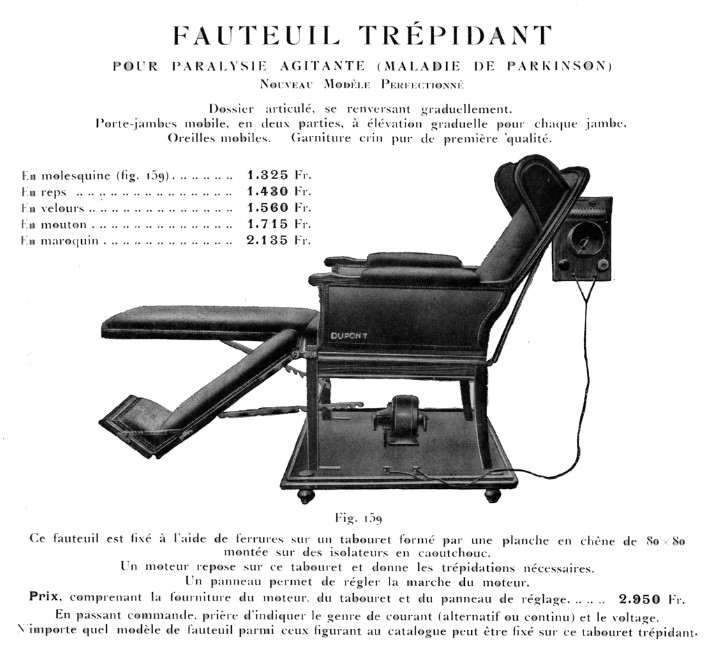

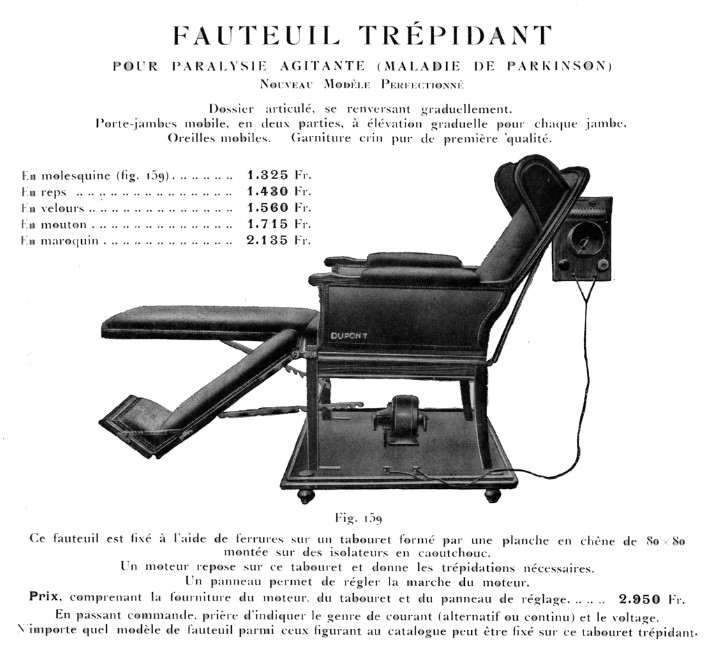

Dupont Lits, fauteuils, voitures et appareils

mécaniques pour malades et bléssés.

Harambat : Paris ; circa 1925

Gilles de La Tourette G. Considérations

sur la médecine vibratoire, ses applications

et sa technique Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière

1892 ; 5 : 265-75

Loi n°46-857 du 30 avril 1946 Réglementation

des professions de masseur gymnaste médical,

de masseur kinésithérapeute et de pédicure

Journal officiel de la République Française

1 mai 1946 p 3653

Macron A. La profession de masseur-kinésithérapeute

instituée par la loi n°46-857 du 30 avril

1946 genèse et évolutions d’une profession

de santé réglementée. Thèse

Faculté de Droit, Université de Montpellier

2015

Revues : Une société de Médecins

et de chirurgiens Dictionnaire des sciences médicales

Article « Palette » Tome 39 Paris :

C.L.F. Panckoucke ; 1819

Bibliographie anglophone et

autre, citée

Le Betou I.G.I. Therapeutic manipulation

or Medicina mechanica : a successful treatment of

various disorders of the human body, by mechanical

application. London : Simpkin, Marshall & Co

; 1851

Bell J. Mechanotherapy, Man and Machines

Physiotherapy 1994 ; 80(2) : 61-6

Kleen E. Handbook of massage Philadelphia :

Blakiston ; 1892

Dowse Stretch Th. Lectures on massage

& electricity in the treatment of disease (masso-electrotherapeutics)

London: Hamilton, Adams & Co ; 1889

Rowe W.H. Massage: A treatise on masso-electra-therapeutics

Hartlepool : Pearson & Bell ; 1898

Kleen E. Handbook of massage Philadelphia :

Blakiston ; 1892

Busch F. General orthopaedics, gymnastics

and massage in Von Ziemssen’s handbook of general

therapeutics vol.5 New-York : William Wood &

Co ; 1886

Frank J.P. System einer vollständigen

medicinischen Polizey Mannheim : Schwan ;

1784

Busch F. General orthopaedics, gymnastics

and massage in Von Ziemssen’s handbook of general

therapeutics vol.5 New-York : William Wood &

Co ; 1886

Lorinser K.I. Zum Schutz der Gesundheit

in den Schulen Berlin : Ludwig Hold ; 1836

Busch F. General orthopaedics, gymnastics

and massage in Von Ziemssen’s handbook of general

therapeutics vol.5 New-York : William Wood &

Co ; 1886

Spiess A. Turnbuch für Schulen als

Anleitung fiir den Turnunterricht durch die Lehrer

der Schulen 2vol. Bale : Schweighaufer’sche

Verlagsbuchhandlung ; 1847

Spiess A. Die Lehre der Turnkunst

4 vol. Bale : Schweighaufer’sche Verlagsbuchhandlung ;

1874

Busch F. General orthopaedics, gymnastics

and massage in Von Ziemssen’s handbook of general

therapeutics vol.5 New-York : William Wood &

Co ; 1886

Neumann A.C. Die Heil-gymnastick oder die Kunst die

Leibesübungen, angewandt zur Heilung von Krankheiten

Berlin : P.Jeanrenaud ; 1852

Eulenburg M. Die Schwedische Halgymnastik, Versuch

einer wissenschaftlichen Begründung derselben

Berlin : A. Hirschwald ; 1853

Murrell W. Massotherapeutics or Massage as a mode

of treatment Philadelphia : Blakiston, son

& C° ; 1890

Georgii A. A few words on kinesipathy or swedish

medical gymnastics. The application of active and

passive movements to the cure of diseases according

to the method of P.H. Ling London : Hippolyte

Bailliere ; 1850

Busch F.

General orthopaedics, gymnastics and massage in

Von Ziemssen’s handbook of general therapeutics

vol.5 New-York : William Wood & Co ; 1886

Pugh Jo

A physiological, theoric and practical treatise

on the utility of the science of muscular action

for restoring the power of the limbs London :

C. Dilly ; 1794

Barcklay J. The muscular motion of the human body

Edinburgh : W. Laing and A. Constable ;

1808

Cleoburey W. A full account of the system of friction,

as adopted and pursued with the greatest success

in cases of contracted joints and lameness, from

various causes Oxford : Munday and Slatter ;

1825

Gibney J. M. D.treatise on the properties and medical

application of the vapour bath: in its different

varieties and their effects : in various species

of diseased action London : Thomas and George

Underwood ; 1829

Anonyme Immoral « massage »

establishment Br Med J 1894 ; 2: 88

Nicholls D.A., Cheek J. Physiotherapy and

the shadow of prostitution: the Society of Trained Masseuses

and the scandals of 1894 Soc Science Med 2006; 62 :

2336-48

http://www.csp.org.uk/frontline/article/foreign-fields-physiotherapy-during-first-world-war consulté le 15 décembre 2020

http://www.scarletfinders.co.uk/180.html consulté le 15 décembre 2020

Goldstone A.L. Massage as an orthodox medical

treatment past and future Complementary Ther Nursing

Midwifery 2000 ; 6 : 169-71

Pfister G. Cultural confrontation: German

Turnen, swedish gymnastics and english sports- european

diversity in physical activities from a historical perspective

Culture, Sport, Society 2003 ; 6(1) : 61-91

Pfister G. Cultural confrontation: German

Turnen, swedish gymnastics and english sports - european

diversity in physical activities from a historical perspective

Culture, Sport, Society 2003 ; 6(1) : 61-91

Westberg J. Adjusting swedish gymnastics

to the female nature: discrepancies in the gendering

of girls’ physical education in the mid-nineteenth century

Espacio, Tiempo y Educatión 2018 ; 5(1) :

261-79

Pfister G. Cultural confrontation: German

Turnen, swedish gymnastics and english sports - european

diversity in physical activities from a historical perspective

Culture, Sport, Society 2003 ; 6(1) : 61-91

Ibid.

Liste

des figures proposées par l'auteur :

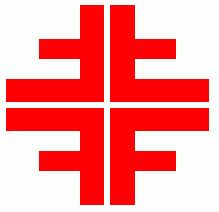

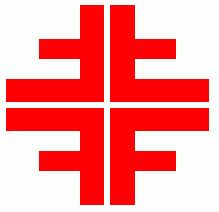

[Fig.1] La

Turnerkreuz [logo

crusifère  formé par Friedrich

Ludwig Jahn

formé par Friedrich

Ludwig Jahn  (1778-1852)

composée d'une croix stylisée avec 4 F

pour « Frisch,

fromm, fröhlich, frei »

c'est-à-dire : « frais, pieux,

fier, libre »] (1778-1852)

composée d'une croix stylisée avec 4 F

pour « Frisch,

fromm, fröhlich, frei »

c'est-à-dire : « frais, pieux,

fier, libre »]

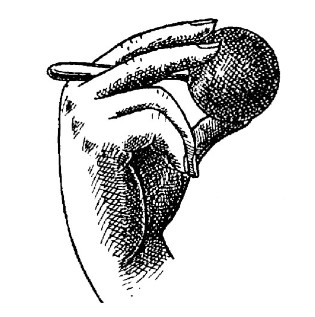

[Fig.2] Rebouteux

breton massant

une cheville « foulée »

[Carte-postale d'un masseur de Pont-Scorit  en Bretagne] en Bretagne]

[Fig.3] Médaille

commémorative du centenaire de l’EFOM [1900]

[Fig.4] Diplôme

d’infirmière-masseuse de l’EFOM de 1932

© Collection de l’auteur

[Fig.5] Schématisation

des pôles d’intérêts de la SDK à

sa création et leurs animateurs d’après

Monet

[Fig.6]

Portait de de Pehr

Henrik Ling

[Fig.7]

Portait de Gustav

Zander

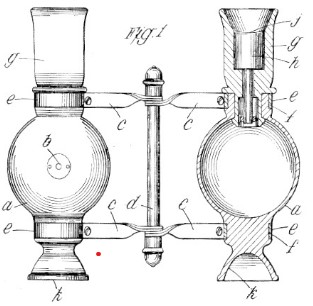

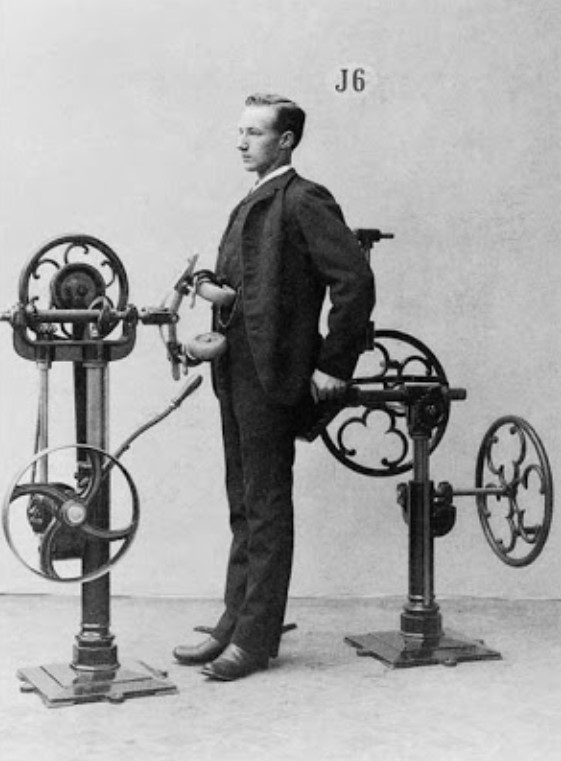

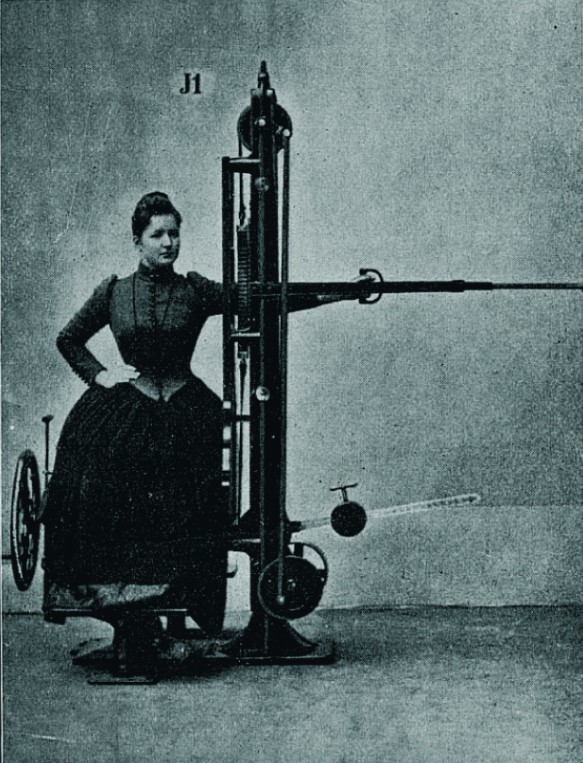

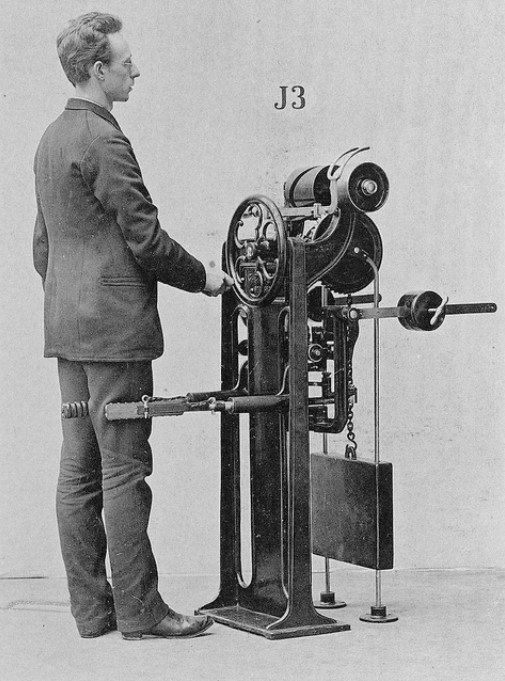

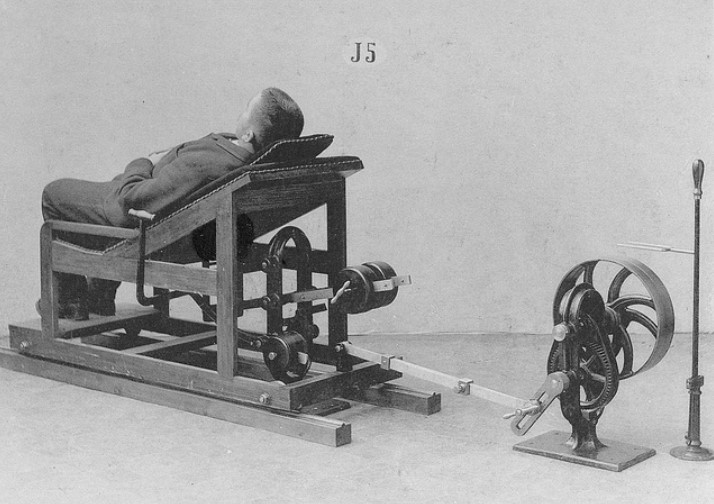

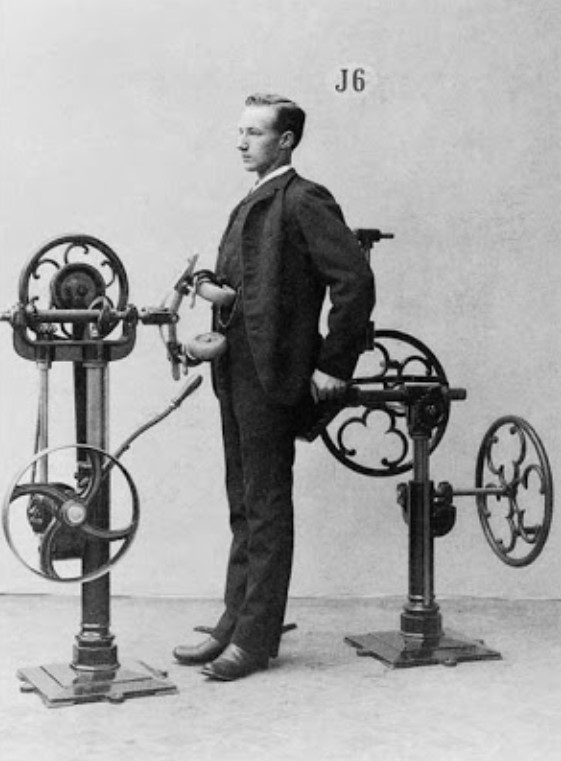

[Fig.8] Figure

8 : Portrait de Johann Georg Mezger

[Fig.9] Plaque

commémorative apposée sur un mur de la

piscine de l’hôtel Amstel

[Fig.10],

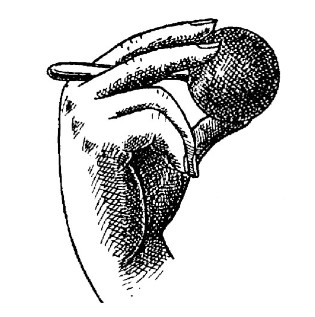

Massage podal d’après une édition de 1595

du Canon d’Avicenne

TDM  [source

et propriété du CFDRM (http://www.cfdrm.fr)] le massage podal est présenté,

pour la période explorée dans ce travail,

dans un environnement d’établissement de bains [source

et propriété du CFDRM (http://www.cfdrm.fr)] le massage podal est présenté,

pour la période explorée dans ce travail,

dans un environnement d’établissement de bains

[Fig.11] Carte

postale ancienne de Géorgie montrant un Massage podal

[voir Caucase : d'hommes à Tifflis, Géorgie, Caucase].

[Fig.12]

Ce n’est pas un supplice mais un traitement

par massage podal en Ouganda

[Nous la retrouvons publiée

l'année suivante dans le Journal des Voyages - N°780,

Année : 1911 TDM  ] ]

[Fig.13] Carte

postale ancienne montrant l’installation nécessaire

pour amener l’eau thermale d’Aix les Bains

dans la salle de douche-massage

[Fig.14] Carte

postale ancienne montrant bien qu’en hydrothérapie, balnéothérapie ou crénothérapie, le massage reste un massage standard

[Fig.15] Les

instruments de l’Admiral Henry

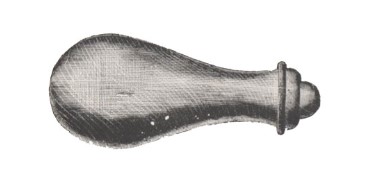

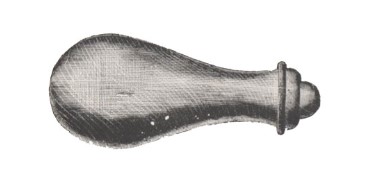

[Fig.16] marteau

de fer et cuillère de bois de l’Admiral Henry,

[Fig.17] Gant

de crin double tricotage, à gauche et gant de

laine à droite

[Fig.18] Gant

brosse sans pouce du catalogue Natton

[Fig.19] Le

strigile illustrant le livre de G. du Choul

[Fig.20] Les

rouleaux de Flashar, à gauche le grand, à

droite le petit

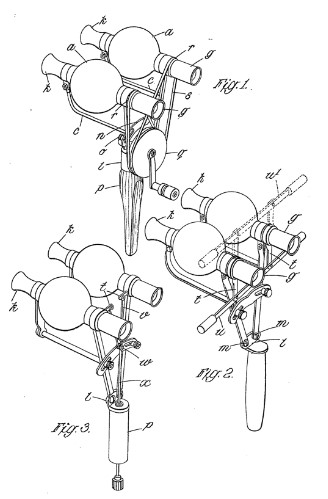

[Fig.21] La

roulette du Dr Boyer, à gauche les illustrations

de son brevet montrant l’intérêt d’un axe

flexible pour s’adapter aux galbes corporels, à

droite, illustration du catalogue Drapier

[Fig.22] Battoir

musculaire de bois monoxyle

[Fig.23] Le

Massagebett du Pr Zablukovski

[Fig.24] Le

Massagebock et un exemple d’utilisation

[Fig.25] Le

« Masso-lit » du Dr Weber

[Fig.26] La

table de massage du Docteur Krafft

[Fig.27] Lanière

de massage d’après le catalogue Drapier

[Fig.28] Le

Rückenreiber ou lanière de massage

[Fig.29] Battoir

musculaire de caoutchouc

[Fig.30] Le

marteau de Klemm liste 1/3

[Fig.31] Le

marteau de Flashar, fabriqué par Rudolf Détert

à Berlin

[Fig.32] La

boule du marteau est en caoutchouc, en bas, la tête

est faite d’un matériau dur recouvert de caoutchouc

[Fig.33] Le

réveille-muscle ou frappeur du catalogue Drapier

de 1911

[Fig.34] Le

percuteur de Klemm

[Fig.35] Patient

utilisant le percuteur de Klemm

[Fig.36] Les

quatre régions du « pommelling hammer »

[Fig.37] Le

Pulsator du Docteur Gower

[Fig.38] Le

doigtier du Docteur Krügkula

[Fig.39] Le

croissant de Flashar

[Fig.40] Les

différents éléments d’une boule

de massage démontable

[Fig.41] Boule

de bois lisse non démontable © Collection

de l’auteur

[Fig.42] À

gauche, rouleau ondé a une branche sur poignée,

à droite, rouleau à boules cannelées.

[Fig.43] Rouleaux

parallèles à cylindres striés à

gauche, à boules cannelées à droite

[Fig.44] Rouleau

à cannelures du catalogue Natton.

[Fig.45] Un

exemple de rouleau caoutchouc de la gamme Punkt-Roller

© Collection de l’auteur

[Fig.46] L’estampille

de Punkt Roller

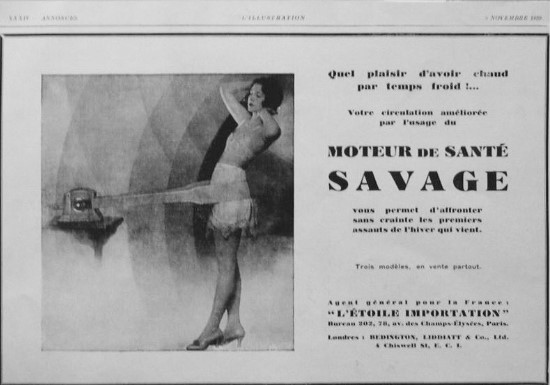

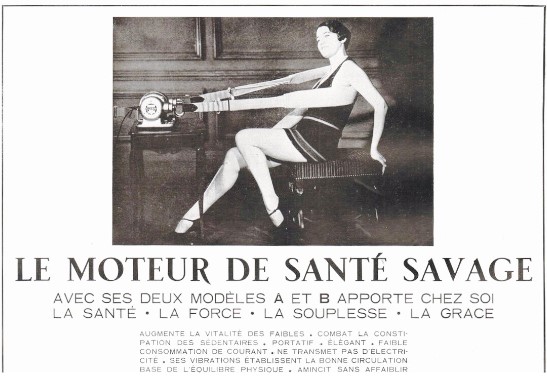

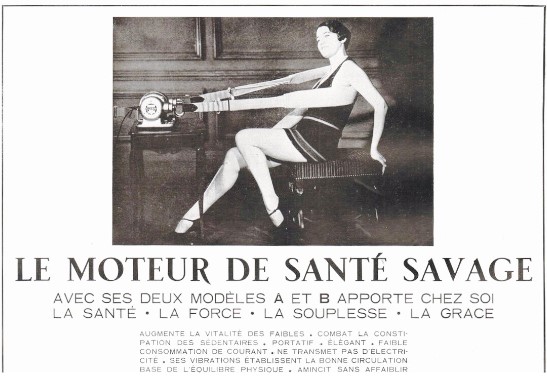

[Fig.47] Publicité

pour le Radio-Masseur, rouleau chauffant parue dans

la revue L’Illustration du 3 novembre 1928

[Fig.48] Rouleau

de Mager, à droite, rouleau d’Heinrich

[Fig.49] Le

rouleau de L.R. Lacy commercialisé par Neu-Vita

[Fig.50] Lanière

à boules de la Parfumerie Récamier liste 2/3

[Fig.51] Lanière

à boules à poignées amovibles servant

elles-mêmes de masseurs à boules lisses

© Collection de l’auteur

[Fig.52] Lanière

à boules du catalogue Drapier

[Fig.53 A]

L’extenseur-masseur à câbles caoutchouc

dont les poignées servent de crispateur.

[Fig.53 B]

Gros plan d’un crispateur montrant la disposition du

tendeur de caoutchouc

[Fig.54] Le

Roléo, instrument à boules des plus simples

© Collection de l’auteur

[Fig.55] Luxueux

instrument à boules en boîtier d’acajou

© Collection de l’auteur

[Fig.56] Le

Thermoroller Protos Siemens ouvert pour être branché

[Fig.57] À

gauche, le Thermoroller fermé pour être

utilisé, à droite, gros plan de la tête

à boules

[Fig.58] L’appareil

de Semerak © Collection de l’auteur

[Fig.59] L’appareil

de Semerak, face inférieure, de gauche à

droite : les roues caoutchoutées, les tables

des marteaux, un élément de carrosserie

de l’appareil et le bouton de réglage

[Fig.60] L’Élastoma

© Collection de l’auteur

[Fig.61] Le

rouleau de Butler : (d,e) cylindre métallique

recouvert de cuir vernis, (c) électro-aimant,

(a, b) aimant fixe, (f) rouage de transmission de mouvement,

(g) borne du câble de l’électrode (m,n).

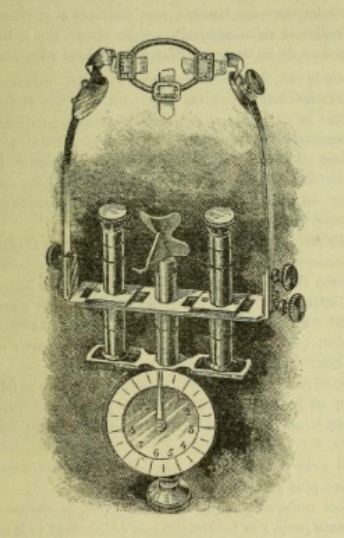

[Fig.62] L’Elektroller

© Collection de l’auteur

[Fig.63] La

couronne solidaire de la roue entraîne l’engrenage

à l’extrémité de l’axe

[Fig.64] Les

différents éléments cachés

à l’intérieur de la poignée cylindrique

de l’appareil

[Fig.65] Le

Vigorator

[Fig.66] Le

Zodiac, Illustration d’une publicité publiée

dans la revue La Culture Physique N°220 du 1er mars

1914, revue qui assurait la vente du « Zodiac »

[Fig.67] Le

cylindre de Stein

[Fig.68] Le

régénérateur organique électromagnétique

« SANITAS » du Dr Pion

[Fig.69] Vue

inférieure, entre les deux électrodes

annelées servant à rouler sur la peau

se trouvent les aimants

[Fig.70] Le

Vibrostat, vue d’ensemble © Collection de l’auteur

liste

3/3

[Fig.71] Illustration

du brevet de Stanislas Sachs permettant de visualiser

le fonctionnement

[Fig.72] Pulsoconn

de la première génération, fin

du XIXème siècle © JP Martin (www.clystère.com)

[Fig.73] Le

Pulsoconn du docteur Macaura conforme au brevet français

No 439100 et son concusseur caoutchouc en cloche. ©

Collection de l’auteur

[Fig.74] Le

Veedee et trois de ses concusseurs (p.100)

[Fig.75] Gros

plan du disque distal gradué du Veedee sans sa

fixation

[Fig.76] Gros

plan du réglage à l’aide du bord de la

rondelle sur les graduations

[Fig.77] Les

concusseurs se fixent dans les emplacements prévus

immédiatement avant le disque

[Fig.78] Le

Manipulse et un concusseur de caoutchouc en cloche détérioré

par le temps

[Fig.79] L’extrémité

inférieure du Manipulse. Lorsque le concusseur

vissé au centre est retiré les masselottes

coulissant sur leur pied de biche entrent en contact

avec la peau.

[Fig.80] Le

New American Vibrator, avec trois concusseurs dont un

installé à 45°.

[Fig.81] Le

bouton de réglage du New American Vibrator

[Fig.82] Le

vibrateur de Marfort

[Fig.83] Le

Vibrationsapparate du Pr. Zabludovski à moteur

à main fixé sur table

[Fig.84] Le « Concussor »

du Docteur Ewer

[Fig.85] Encart

publicitaire pour l’Esthética

[Fig.86] Illustration

d’une publicité parue dans un journal allemand

le 28 février 1903

[Fig.87] Publicité

pour le Fageko parue dans la revue Woche de mars 1921

[Fig.88] Le

Taifun présenté à la foire de Leipzig

en 1928

[Fig.89] Illustration

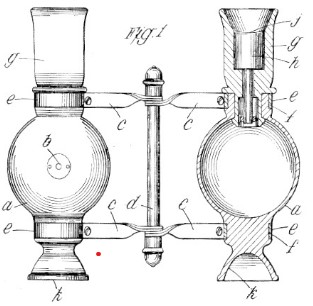

du brevet d’Amable Duplaix. Le tuyau (11) est branché

au robinet d’eau courante qui remonte en périphérie

du tuyau central, soulève un diaphragme que comprime

le ressort (2) et s’évacue par le tuyau central

(14). Les va et vient du diaphragme, du ressort et du

piston (1) génèrent les vibrations. A

droite, les différents concusseurs adaptables

[Fig.90] La

publicité décriée de l’American

vibrator

[Fig.91] Le

Clock-percuteur dans sa version à ressort.

[Fig.92] Dernière

génération du Clock-percuteur fabriqué

par Weiss & Sons

[Fig.93] Les

différents concusseurs de Mortimer-Granville

[Fig.94] La

longue tige des concusseurs permet un traitement dans

l’eau sans dommage pour l’instrument

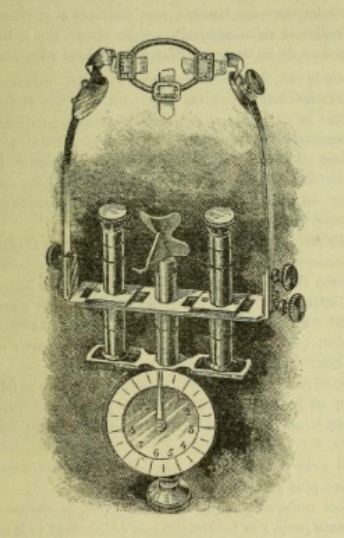

[Fig.95] Vibrateur

à dynamo

[Fig.96] L’appareil

de type A d’après le catalogue ROZAL (avec l’autorisation

d’Hélène Zalkind)

[Fig.97] L’appareil

de type B © Collection de l’auteur

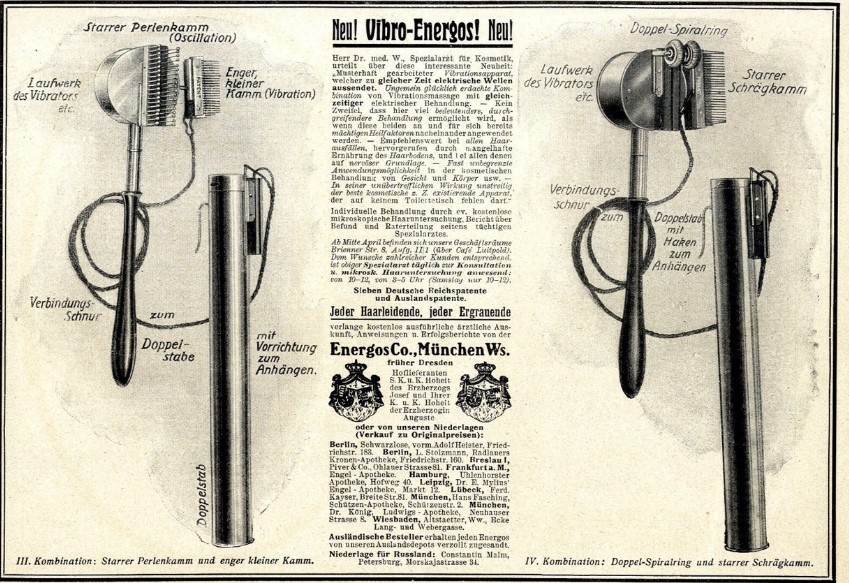

[Fig.98] Publicité

pour le Simo-Vibrator, modèle Berlin, d’Heinrich Simons

[Fig.99] L’appareil

produit par Rupalley et Cie liste 3/3

[Fig.100]

Les éléments du cône, de gauche

à droite le concusseur, la bague vissée,

la pièce en épi de faitage, le cône

chromé, le tube contenant le ressort se vissant

sur l’axe moteur

[Fig.101]

Ensemble de publicité au format timbre-poste

courante en Allemagne dans les années 1920-1930

[Fig.102]

Le moteur entraîne un flexible (F) qui fait tourner

un excentrique contenu dans la boîte (B) surmontant

le manche (M), différents concusseurs se fixent

en bout ou latéralement (a)

[Fig.103]

Un vibrateur électrique simplifié utilisé

à l’Établissement thermal de Spa

[Fig.104]

Le Vibrateur Power vendu par Stanley Cox Ltd

[Fig.105]

Le tabouret supportant le moteur, le flexible et le

Trémolo suspendu à droite

[Fig.106]

Concusseur à disque pneumatique pour le tronc

[Fig.107]

Concusseur à plateau et son support à

cardan pour la région précordiale

[Fig.108]

Concusseur d’ébonite en V pour le pharynx

[Fig.109]

Concusseur à double rouleau en ébonite

caoutchoutée

[Fig.110]

Concusseur dit « Le Frontal »

à lame souple

[Fig.111]

Exemple de concusseur rond

[Fig.112]

Le Pr Zabludovski est représenté utilisant son

appareil de massage vibratoire électrique fonctionnant

avec un accumulateur [note CFDRM : c'est à la

page

145 de la 1ère

édition française est de 1904, Ed.

G. Steinheil TDM

] ]

[Fig.113]

Le Dr Pierre Kouindjy appliquant des percussions à

l’aide d’un manche muni de lanières dont la rotation

est actionnée par un vibrateur électrique

simplifié visible à gauche

[Fig.114]

« Humanisation » des vibrations

réalisées par le Dr Pierre Kouindjy

[Fig.115]

Le vibrateur de Muschik dessin publié dans L’Illustration

28 janvier 1939

[Fig.116]

Masseur herniaire du catalogue Drapier

[Fig.117]

Boules de massage, lisse en haut à gauche et

striée en haut à droite, le bouchon à

vis fermant l’orifice de remplissage par de la grenaille

de plomb est visible au pôle supérieur.

En bas, boule striée pleine, non lestable.

[Fig.118]

Boule à poignée lestée de grenaille

de plomb, notez la vis de bois permettant l’accès

à la cavité interne pleine de grenaille

de plomb. © Collection de l’auteur

[Fig.119]

La ceinture de massage abdominal du Docteur Schaffer

[Fig.120]

Boule de petite taille adaptée au traitement

des doigts

[Fig.121]

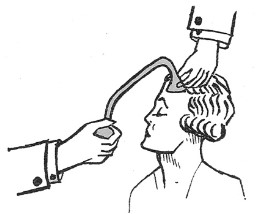

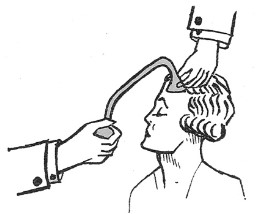

L’optogène et comment le tenir pour l’utiliser

[Fig.122]

L’appareil du Dr Dion

[Fig.123]

Traitement d’un patient

[Fig.124]

Illustration du premier brevet de l’Oculiser

[Fig.125]

Illustration du brevet de l’Oculiser de 1935 avec 3

variantes du mécanisme de rotation des œillères

[Fig.126]

Le Tampon-masseur et la manière de s’en servir

[Fig.127]

La ventouse de massage facial

[Fig.128]

La pince du Docteur Acquaviva

[Fig.129]

Le coffret Heinrich Simons

de Berlin portant les armoiries des Grands-Ducs de Mecklembourg

et les mentions G.m.b.H. et Hoflieferanten liste 4/4

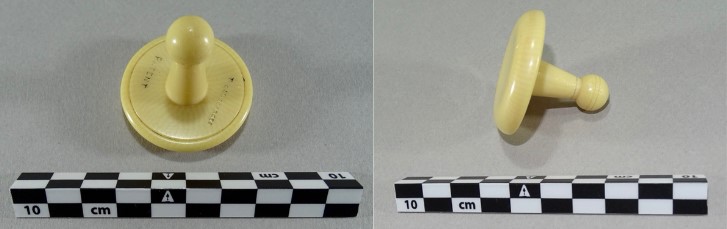

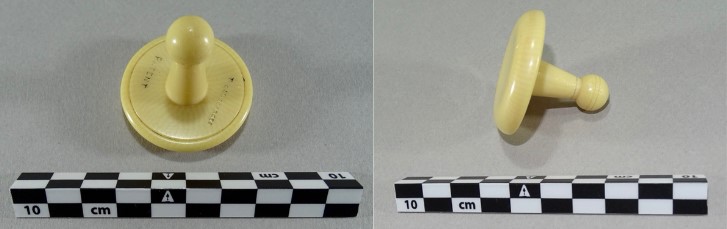

[Fig.130]

Le Massager, sur le cliché de droite, notez la

surface inférieure légèrement concave.

[Fig.131]

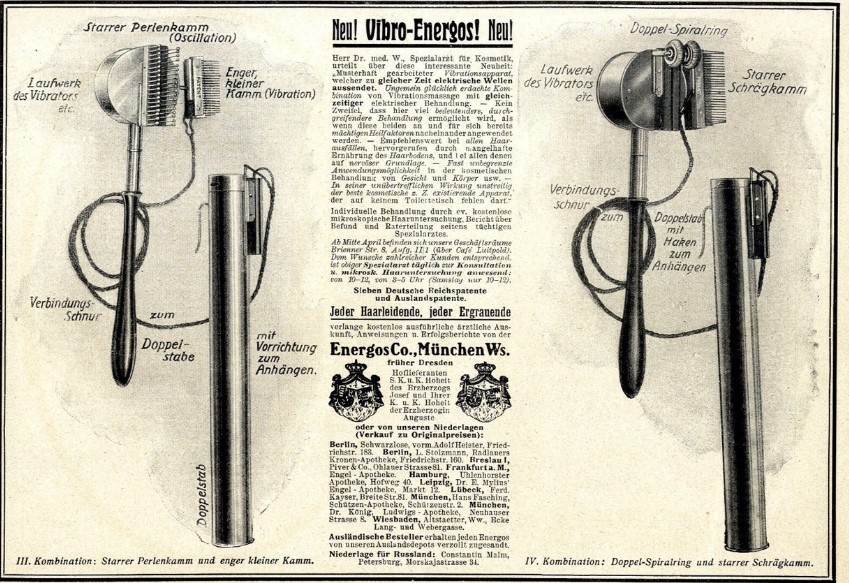

Publicité pour le Vibro-Energos parue en 1912

[Fig.132]

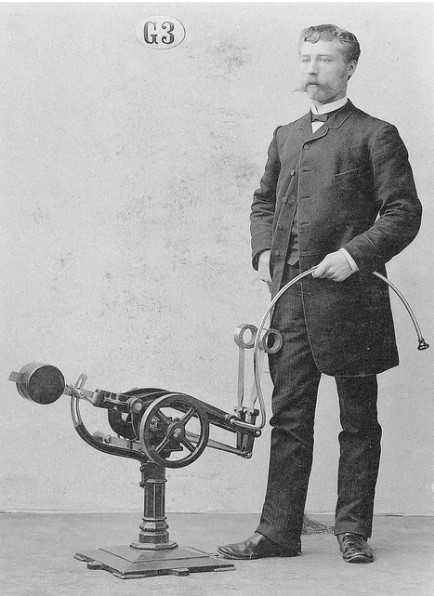

Le grand vibrateur

[Fig.133]

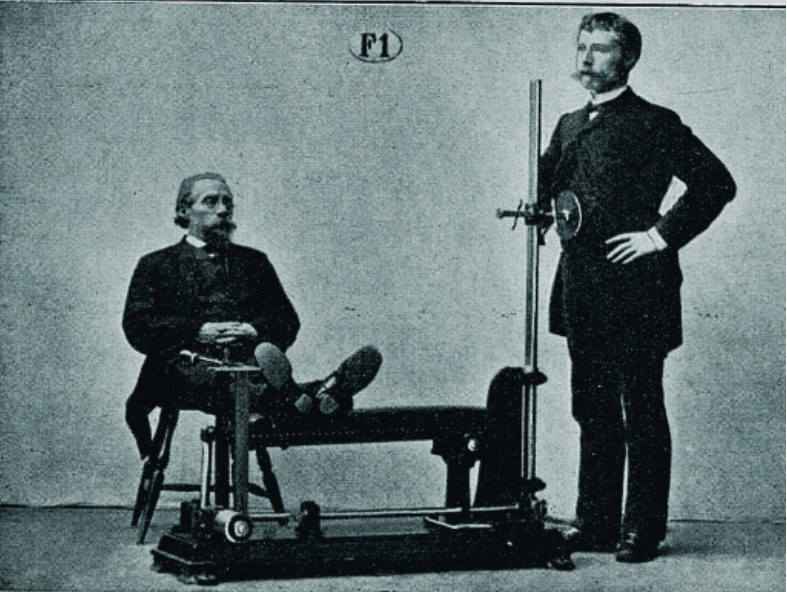

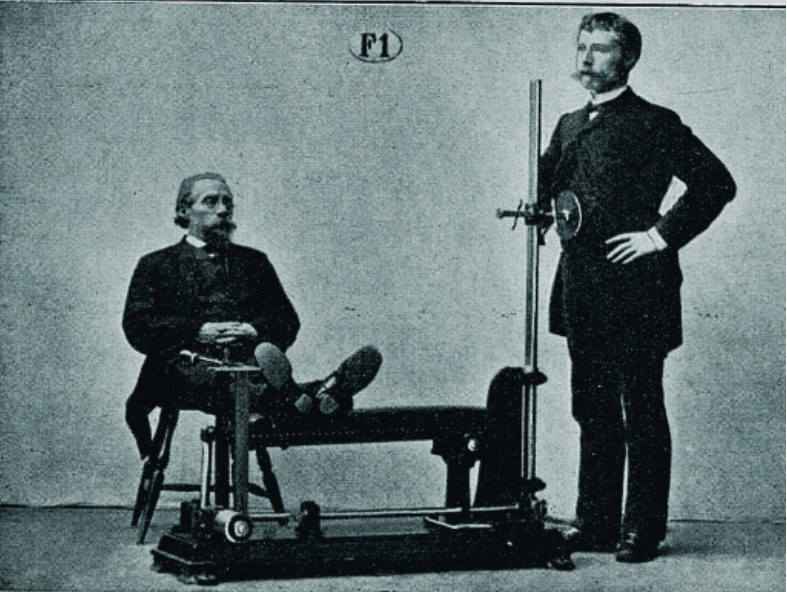

Machine F2 pour vibration du corps entier comme en équitation

[Fig.134]

Percussions du tronc

[Fig.135]

Percussions du membre inférieur

[Fig.136]

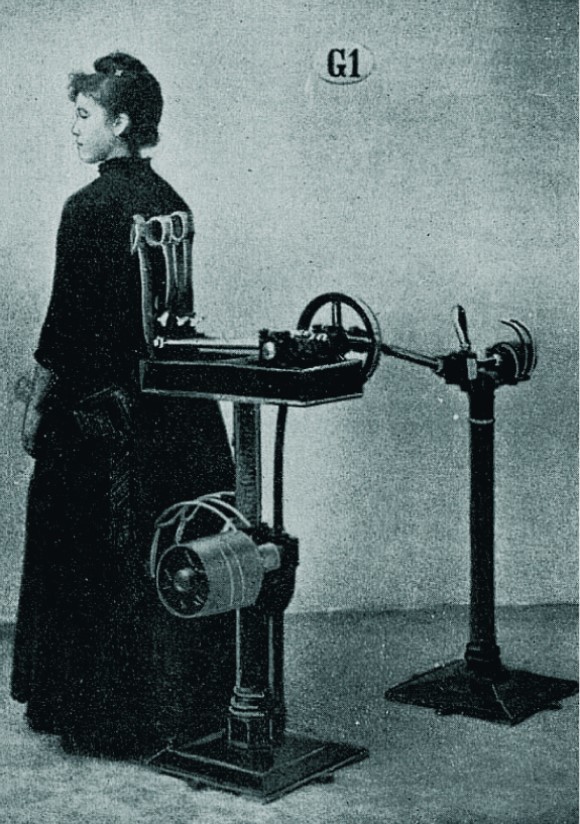

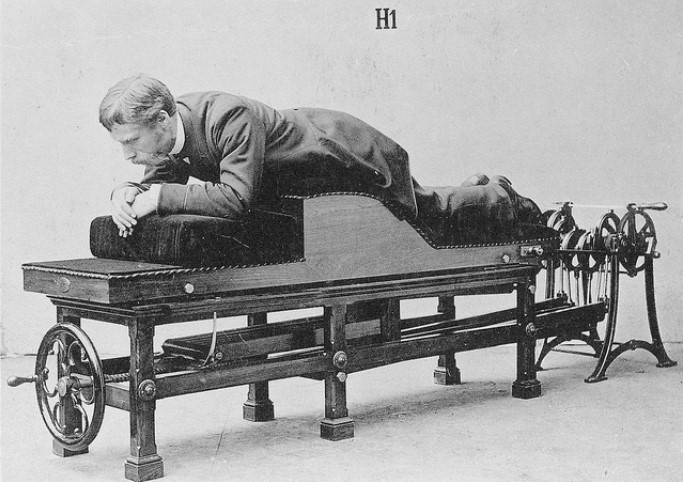

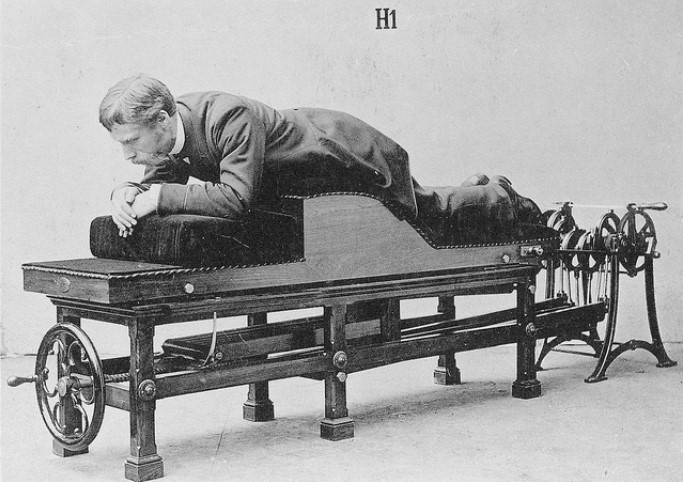

Machine H1 assurant le pétrissage de l’abdomen

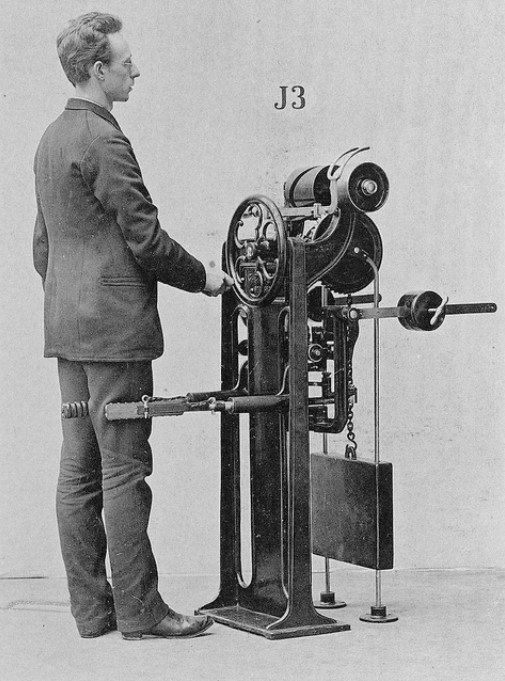

[Fig.137]

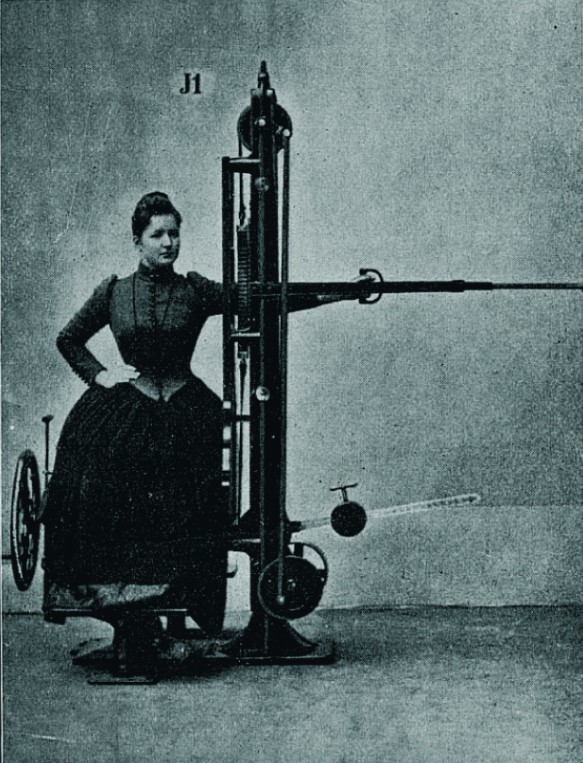

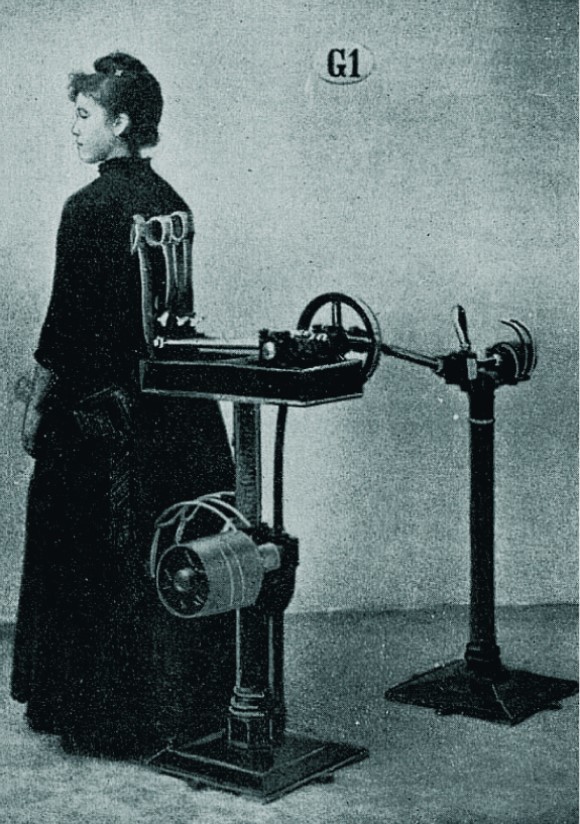

Machine assurant le frottement du membre supérieur

[Fig.138]

Machine assurant les frottements du membre inférieur

[Fig.139]

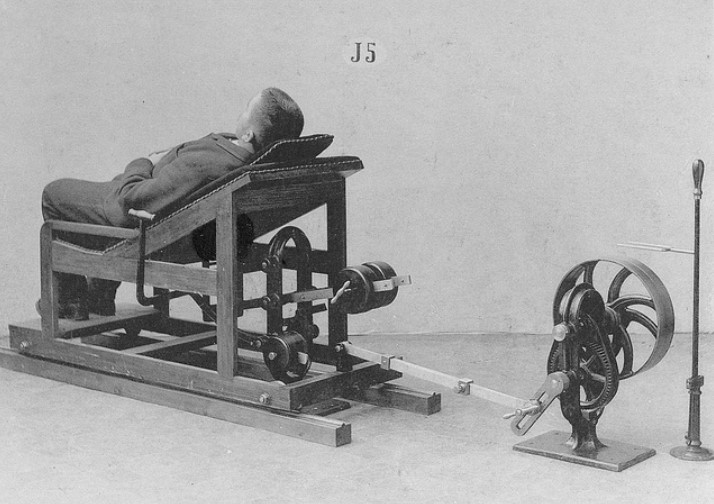

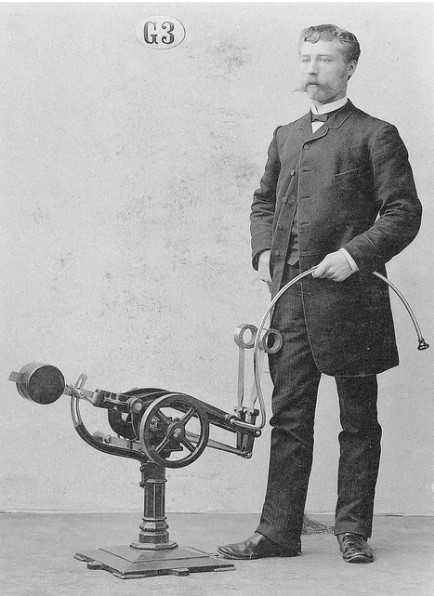

Frottements des pieds

[Fig.140]

Machine pour le frottement du dos

[Fig.141]

Machine assurant des frottements circulaires de l’abdomen

[Fig.142]

Fauteuil trépidant de la Société

Dupont

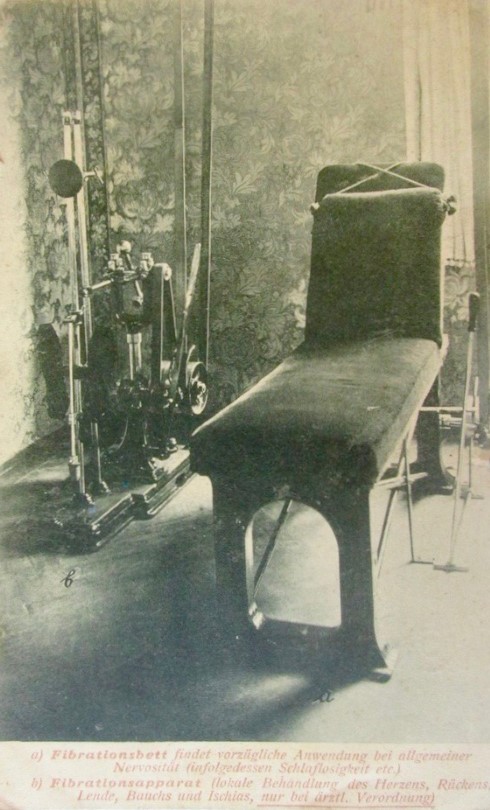

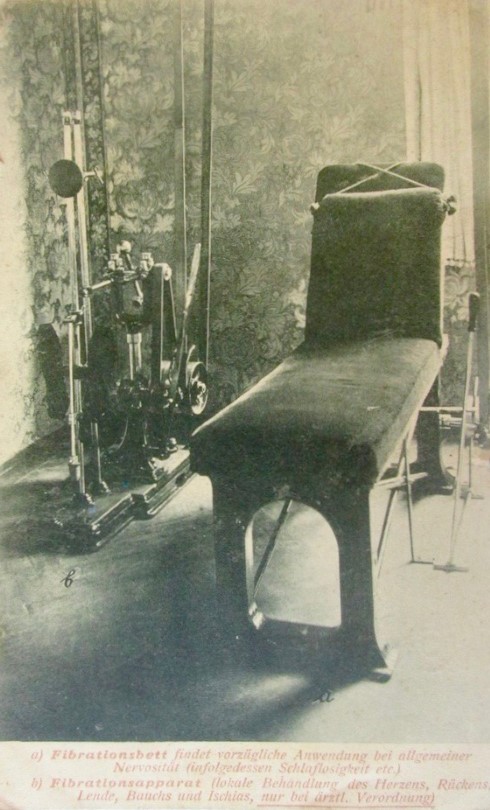

[Fig.143]

Carte postale ancienne montrant un Fibrationbett à

droite et sa machinerie dénommée Fibrationapparat

à gauche

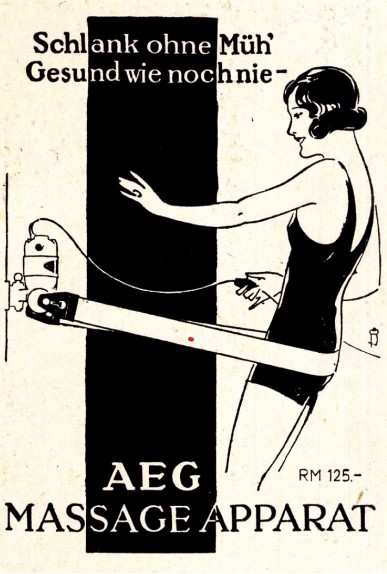

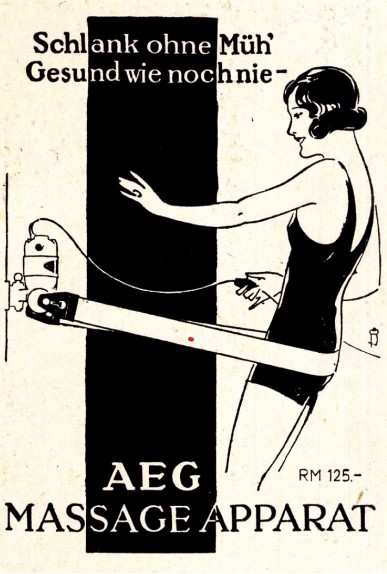

[Fig.144]

Publicité allemande pour une machine à

sangle

[Fig.145]

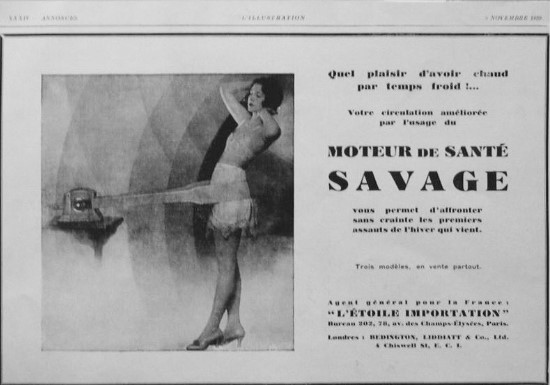

Publicité pour une machine à sangle parue

dans la revue L’illustration en novembre 1932

[Fig.146]

Publicité montrant un usage au niveau de la ceinture

scapulaire parue dans la revue L’illustration du 8 juin

1939

[Fig.147]

Le Concentra, instrument fabriqué en RFA

[Fig.148]

Le Massinet Type 2, instrument fabriqué en RDA

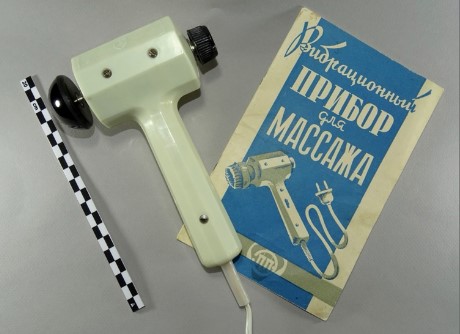

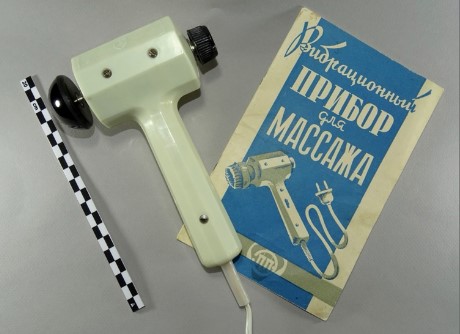

[Fig.149]

Instrument fabriqué en URSS

[Fig.150]

Le Relax fabriqué en Suède |

Page

1

MÉMOIRE POUR LE DIPLÔME UNIVERSITAIRE

en HISTOIRE DE LA MÉDECINE

Présenté

et soutenu

Le

25 septembre 2021

Par

PETITDANT

Bernard

Massage manuel et instrumental en Europe

du début du XIXème siècle à l’entre-deux-guerre.

Université

de Paris

Faculté

de médecine de Paris

Présenté

et soutenu

Le 25 septembre 2021

Page

2

Bernard Petitdant – Mémoire DU Histoire de la Médecine

– 2021

To study history

means to look back and

analyse prior facts

and experience, thus meaning

that without

history, there are no retrospective studies,

no evidence based medicine and no guidelines.

How can someone introduce a new idea

without

knowing the old ones ?

Professor

Albert Mudry

Ear,

Nose, Throat & Audiology News 2015 ; 4(24)

Étudier

l’histoire signifie regarder en arrière et

analyser des faits et expérience antérieurs, cela

signifie

que sans histoire, il n’y a pas

d’études rétrospectives,

pas

de médecine fondée sur la preuve et pas de directives.

Comment quelqu’un peut-il présenter

une idée nouvelle

sans connaître

les anciennes ?

Professeur

Albert Mudry

Ear,

Nose, Throat & Audiology News 2015 ; 4(24)

Page

3

À tous les miens,

À mes amis,

À Anne in memoriam.

Page

4

Remerciements

Que

les Professeurs Jean-Noël Fabiani-Salmon, Johan Pallud, trouvent

ici la marque de ma sincère reconnaissance pour leur gestion

de ce DU et la qualité de leur enseignement.

Monsieur Claude Harel, coordinateur pédagogique,

a su, dans les conditions difficiles de cette période de

pandémie, mener à bien ce DU, qu’il en soit sincèrement

remercié.

Que tous ceux, qui m’ont fait l’amitié

de relire, corriger, critiquer le manuscrit de ce mémoire

en m’apportant leurs encouragements, trouvent, ici, la marque de

mes bien sincères remerciements.

Le travail de fourmi, mené de longue

date, par Alain

Cabello-Mosnier pour enrichir son site

le Centre Français de Documentation et de Recherches sur

les Massages (CFDRM), m’a été d’une aide précieuse,

qu’il en soit remercié.

Page

5

Résumé

Titre

: Massage manuel et instrumental en Europe du début du XIXème

siècle à l’entre-deux-guerres

Résumé : Le mot français “massage”

est commun à de nombreuses langues européennes d’origine

latines ou germaniques. Il est d’un usage récent et d’une

étymologie incertaine.

Après

avoir tenté de déterminer son origine d’usage et étymologique,

nous retraçons brièvement l’histoire du massage

manuel en Europe et son intrication avec la gymnastique

orthopédique. Nous présentons ensuite un

panorama, sans avoir la prétention d’être exhaustif,

du massage