|

Il

faut savoir que la translittération qui permet le glissement

d'une langue méconnue vers la prononciation d'une langue

commune compromet de fait l'intégrité formelle de

celle-ci. Le linguiste Marcel

Jousse avait créé le terme d'algerbrose

pour désigner la latinisation désastreuse des langues

orales. La traduction d'un glype en mot puis un mot en son donne

des résultats parfois plus que discutés

ce qui nous fait dire qu'une langue est non

fixée c'est-à-dire sujette

à variations, à interprétation, comme le sera

le français du XVIe siècle. Il faut savoir que plusieurs

hiéroglyphes peuvent servir à désigner un même

mot et les égyptologues ne sont pas toujours d'accords. Il

n'existe donc pas de transcription  universelle des hiéroglyphes

qui soit unanimement reconnue donc ce n'est pas cette page qui va

changer quelque chose. Ici nous ne proposons qu'un répertoriage incomplet

touchant à notre domaine. universelle des hiéroglyphes

qui soit unanimement reconnue donc ce n'est pas cette page qui va

changer quelque chose. Ici nous ne proposons qu'un répertoriage incomplet

touchant à notre domaine.

1. Un hiéroglyphe peut

désigner par exemple un organe mais ce même organe

peut disposer de hiéroglyphes différents voir toute

une combinaison de symboles de nature à désigner le

dit organe.

2. voir ici la façon dont nous utilisons les

symboles mais pour ceux concernant l'Égypte, un icône-type sera affecté :

le sphinx pour

les dieux ou apparentés / le sphinx pour

les dieux ou apparentés /  le masque pour

les rois/ le masque pour

les rois/  l'arabe pour les hommes/ l'arabe pour les hommes/  le site pour les

lieux, le site pour les

lieux, le chameau pour les égyptologues et/ou voyageurs enfin, le chameau pour les égyptologues et/ou voyageurs enfin,  le facies

d'oiseau pour les divers. le facies

d'oiseau pour les divers.

Voir aussi Dieux,

Rois et Personnes de l'Égypte ancienne associés au

massage..., par

Alain Cabello-Mosnier

du mercredi 25 septembre 2019

Les obstacles : ce n'est pas parce que deux signes juxtaposés

forment un mot comme massage que mis ailleurs et accompagnés d'autres signes

ils ne désigneront pas autre chose parce que le contexte

aura changé.

d-mdw = réciter (djed

médou litt. lire les paroles ou, en introduction d'une formule

magique "paroles à réciter") jn. Personne

ne sait comment l'égyptien ancien se prononçait mais

les égyptologues ont mis en place une prononciation conventionnelle d-mdw = réciter (djed

médou litt. lire les paroles ou, en introduction d'une formule

magique "paroles à réciter") jn. Personne

ne sait comment l'égyptien ancien se prononçait mais

les égyptologues ont mis en place une prononciation conventionnelle

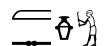

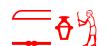

regardes bien regardes bien

Lettre

A

Abeille,

bj.t se prononce (bit).

Amon,

(Égypte) dieu égyptien. Entrée avec le massage développée

dans le Dico

des noms propres. (Égypte) dieu égyptien. Entrée avec le massage développée

dans le Dico

des noms propres.

Amulette, objets du quotidien

et funéraire que l'on portait comme un bijou dans les cheveux,

en collier, en boucles d'oreilles, en ceinture, en bracelets de

poignets ou de chevilles ou en bague pour, non pas tant détruire

les mauvaises entités que pour les repousser puisque pour

posséder un corps ils leurs fallait passer par une voie naturelle.

D'autres encore étaient plus thérapeutiques puisque

capables de soulager, parfois soigner, voir les guérir du mal qui les rongeait. Plus

prosaïquement, certaines de ces amulettes avaient pour fonction

de protéger son porteur des maux de son quotidien tels que

les chutes ou les attaques d'animaux sauvages, les morsures comme

le montre les représentations de déesse scorpion,

une mouche (mal vue dans cette Afrique où elle faisait des

dégâts) ou un crocodile. Le saou magicien

ou sounou Voir Comment bien choisir son amulette en Egypte

ancienne ?  par Amandine

Marshall. Les matériaux dans lesquelles elles

étaient sculptées pouvaient agir sur le mal que l'on

cherchait à combattre en fonction de leur texture, de leur

couleur. par Amandine

Marshall. Les matériaux dans lesquelles elles

étaient sculptées pouvaient agir sur le mal que l'on

cherchait à combattre en fonction de leur texture, de leur

couleur.

– Pline

l'Ancien Remacle

Livre 29 se propose de guérir du mal de tête dans cet emprunt à

l'Égypte par une amulette

suivit d'un petit massage

: "XXXVI. 1. On a encore le suint,

les os de la tête d'un vautour portés en amulette, la cervelle

de cet oiseau avec de l'huile

et de la résine de cèdre ; on frotte

la tête avec ce mélange, et on en introduit dans les

narines.

Anubis,    (Égypte) Translittération

Hannig (Égypte) Translittération

Hannig  ?npw. à développer. ?npw. à développer.

Aisselle,  (Dico d'anatomie)

Raymond Oliver Faulkner la référence telle que (Dico d'anatomie)

Raymond Oliver Faulkner la référence telle que  Faulkner p. 181, Wb. III p. 204, 15-17. JEAN 2010 TDM Faulkner p. 181, Wb. III p. 204, 15-17. JEAN 2010 TDM  p. 57 3.3) la cite. p. 57 3.3) la cite.

B

Lettre

B

Bassin, [consonne]  translittération translittération

[correspond au son ch de chat] Code Gardiner [correspond au son ch de chat] Code Gardiner  : N37. : N37.

Bitume, Mennen, (pour

le rituel

d'embaumement) voir (sefetj).

Bouche, [consonne]  Translittération

ms Translittération

ms r/r/r r/r/r [r] resh

hébreu Code Gardiner [r] resh

hébreu Code Gardiner  :

D21. :

D21.

Description

: Bouche (Idéogramme dans rA 'la bouche', d'où dérive

la phonème (son) 'r'.)

Signification : —

Entre par exemple dans la

composition de "oindre" par Faulkner.

Dans le pLouvre n° E 32847

{Bardinet TDM  p. 82, Fig. 27} D21:O34 forment le cadrat p. 82, Fig. 27} D21:O34 forment le cadrat avec la bouche D21posée sur le verrou, O34. avec la bouche D21posée sur le verrou, O34.

Bras (générique),

Bras (paume ouverte), [semi-consonne bilitère] des. : Bras tendu,

main paume vers le haut, se nomme aïn, translittération des. : Bras tendu,

main paume vers le haut, se nomme aïn, translittération  et le code gardiner

est D36. et le code gardiner

est D36.

Signification : —

C

Lettre

C

Cartouche,

Cadrat,

Demi-cadrat horizontal,

Demi-cadrat vertical,

Quart de cadrat,

Chouette, [consonne] ou, plus tardivement ou, plus tardivement Côte d'animal [Aa15], translittération

m [correspond au son m "en qualité de, comme..."]

Code Gardiner Côte d'animal [Aa15], translittération

m [correspond au son m "en qualité de, comme..."]

Code Gardiner  : G17. : G17.

Classification

de Gardiner,  méthodologie

mise en place pour organiser les hiéroglyphes. Un lettre définie la famille à laquelle

il appartient et le numéro correspond à l'ordre d'arrivée

dans cette liste. Ci-dessous les familles qui nous concernent, sinon,

voir les autres méthodologie

mise en place pour organiser les hiéroglyphes. Un lettre définie la famille à laquelle

il appartient et le numéro correspond à l'ordre d'arrivée

dans cette liste. Ci-dessous les familles qui nous concernent, sinon,

voir les autres  ) )

- A. Homme et ses occupations

- B. Femme et ses occupations

- C. Divinités anthropomorphes

- D. Parties du corps humain

Cobra,

[consonne]  translittération translittération

[correspond

au son d de dieu] Code Gardiner [correspond

au son d de dieu] Code Gardiner  : I10. : I10.

Coeur,  aty, ou ib, le siège de la personnalité, de la mémoire

et de la conscience. aty, ou ib, le siège de la personnalité, de la mémoire

et de la conscience.

Le cœur, à cause de ses

pulsations est une porte privilégié pour le malin

qui s'infiltre par des vents qui viennent de l'extérieur

puis de lui, se propagent à l'ensemble du corps. Le

mal peu aussi entrer par l'oeil gauche et ressortir par le nombril comme

nous ne lisons dans le pLouvre {Bardinet p.35 et suivantes TDM  }. }.

Colonne vertébrale, et côtes. Dans La mère, l'enfant et le lait en Égypte

ancienne, par Richard-Alain

JEAN et Anne-Marie Loyrette, Ed. L'Harmattan 2010 TDM  page 45 il est dit qu'elle peut être symbolisée

par des signes comme page 45 il est dit qu'elle peut être symbolisée

par des signes comme  F37, F37,  F38 F38 F39 etc jusqu'à 41. La

vertèbre seule est la F139 F39 etc jusqu'à 41. La

vertèbre seule est la F139 et les signes

D157 et D 157 pour la partie de rachis pouvant

être classé dans les représentations humaines.

La colonne peut aussi être symbolisée par le

pilier-djed représentée sous forme d'amulettes

qui évoquait le rachis

du dieu mort Osiris,

Amandine Marshall

dans Comment bien choisir son amulette en Egypte ancienne ? et les signes

D157 et D 157 pour la partie de rachis pouvant

être classé dans les représentations humaines.

La colonne peut aussi être symbolisée par le

pilier-djed représentée sous forme d'amulettes

qui évoquait le rachis

du dieu mort Osiris,

Amandine Marshall

dans Comment bien choisir son amulette en Egypte ancienne ?

6:12. 6:12.

Corps

(le), Djet,

Corbeille à anse,

[consonne unilitère] se nomme kaf, translittération

k comme castor. Son code Gardiner [consonne unilitère] se nomme kaf, translittération

k comme castor. Son code Gardiner  est : V31. est : V31.

Côte Description : Côte d'animal, côté. Son code Gardiner Description : Côte d'animal, côté. Son code Gardiner  est Aa15,

M /gs /im /m. Associé au Verrou

O34

cela nous donne oindre est Aa15,

M /gs /im /m. Associé au Verrou

O34

cela nous donne oindre . .

Cou, wsr.t  JEAN et Anne-Marie

Loyrette, Ed. L'Harmattan 2010 TDM JEAN et Anne-Marie

Loyrette, Ed. L'Harmattan 2010 TDM  page 46 où ils abordent les différentes

parties du cou et comment cela s'écrit en hiéroglyphes. page 46 où ils abordent les différentes

parties du cou et comment cela s'écrit en hiéroglyphes.

Crible, corbeille ou placenta, [consonne unilitère]

translittération [consonne unilitère]

translittération

[Le h cupule en égyptien dispose

de quatre formes (h1,

h2,

h3, h4),

celui-ci correspond au reu allemand comme dans achtung,

on lui donne le code x mais celui de Gardiner [Le h cupule en égyptien dispose

de quatre formes (h1,

h2,

h3, h4),

celui-ci correspond au reu allemand comme dans achtung,

on lui donne le code x mais celui de Gardiner  est : Aa1.]

Il s'agit d'un cercle ethmoïde ou présentant un cannage. est : Aa1.]

Il s'agit d'un cercle ethmoïde ou présentant un cannage.

D

Lettre

D

Décontracturant, ici nous en avons la mention hiéroglypgique

avec Jean/Loyrette, Éd. L'harmattan 2010 TDM  (Chapitre V) - 5.2.1. p. 90 « Le rhizome du « souchet comestible

(Chapitre V) - 5.2.1. p. 90 « Le rhizome du « souchet comestible

», Cyperus

esculentus L., est utilisé

dans nombre de formulations médicales égyptiennes

anciennes, par ex. sous forme d'huile en

compagnie d'autres graisses,

mr », Cyperus

esculentus L., est utilisé

dans nombre de formulations médicales égyptiennes

anciennes, par ex. sous forme d'huile en

compagnie d'autres graisses,

mr t,

dans un décontracturant

musculaire (pRamesseum,

V. n° III n) » t,

dans un décontracturant

musculaire (pRamesseum,

V. n° III n) »  [Classification

de la formulation en présence : par le logiciel : (JSesh) [Classification

de la formulation en présence : par le logiciel : (JSesh)  U7:D21-V28-X1-G43-D36-V28-N12:Z2-nw:Z2].

U7:D21-V28-X1-G43-D36-V28-N12:Z2-nw:Z2].

Déconstruction hiéroglyphique

: A FAIRE |

|

|

|

|

|

|

Département

d'égyptologie du CFDRM, voire

dico

des noms Propres.

Dieux maléphiques,

Seth, Khonsou  , ,  (répand les cancers Bardinet p. 37), Sekhmet, (répand les cancers Bardinet p. 37), Sekhmet,

E

Lettre

E

Enduire , (Enduire son dos

[en hiéroglyphes]) Jean/Loyrette, Éd. L'harmattan 2010 TDM  (Chapitre VII - 7.2.1. p. 116) pEbers 836.

97, 10-11ab (Chapitre VII - 7.2.1. p. 116) pEbers 836.

97, 10-11ab

[Classification

de la formulation en présence : Aa15/O34 + A24 + F37/X1+Z1 + F51/O34 + M17 + G17 et

par le logiciel

: (JSesh)  Aa15:O34-A24-F37:X1-Z1-F51:O34-M17-G17] Aa15:O34-A24-F37:X1-Z1-F51:O34-M17-G17]

• Chapitre XV 15.3. p. 237 "Avant l’examen, les textes nous indiquent

que l’on doit enduire la

poitrine et les deux bras de la femme avec de l’huile neuve

à son coucher (pKahun 26. 3, 12b-13a ; pBerlin

196 vs. 1, 9b-9d)."

Déconstruction

hiéroglyphique :

|

Description : Côte d'animal

Aa15

M /gs /im /m

Signification : côte, côté

Des. : Verrou

O34

(var.Aa8)

Translittération : Z/S

Signification : — |

Des. : Homme frappant avec un baton

A24

(var.D40)

Trans. : in

Signification : force, effort, travail, violence,

enseigner

|

Des. : Colonne vertébrale et côtes

F37

(var.F38,F39,M20) (gr.M21)

ps /sm/ /sm/  t t

Signification : dos

X1

Trans. : t

Des. : pain

Signification : le concept de féminin |

F51

Des. : Morceau de chair

Signification : chair, viande, partie du corps

Déterminatif

Z1

|

Des. : Roseau

Appelé : yod

M17

Trans. :  ou J ou J

Signification : homme, humain, [je]

|

Des. : Chouette

G17

Trans. : m

Signification : —

|

F

Lettre

F

Filet d'eau, [consonne

unilitère] ou plus tardivement ou plus tardivement la couronne de

basse Égypte translittération

n parfois nt [correspond au son n] Code Gardiner la couronne de

basse Égypte translittération

n parfois nt [correspond au son n] Code Gardiner  : N35. : N35.

Flan

de colline, [consonne unilitère] appelé

le qof, appelé

le qof,  ou q correspondant au qaf arabe

venant du fond de la bouche, code Gardiner ou q correspondant au qaf arabe

venant du fond de la bouche, code Gardiner  : N29. : N29.

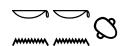

Flasque,  knkn. Déconstruction

hiéroglyphique : knkn. Déconstruction

hiéroglyphique :  N35 N35 V31 V31 Aa2 Jean/Loyrette, Éd. L'harmattan 2010 TDM Aa2 Jean/Loyrette, Éd. L'harmattan 2010 TDM  p. 256 (Wb V, 134, 10). [Code de la formulation en présence

selon le logiciel (JSesh) p. 256 (Wb V, 134, 10). [Code de la formulation en présence

selon le logiciel (JSesh)  :

V31:N35-V31:N35-Aa2] "Ne

doit pas convenir pour désigner la flaccidité de la verge flasque ou de la

peau mais concerne seulement les tissus sous-cutané

je pense." R-A J. :

V31:N35-V31:N35-Aa2] "Ne

doit pas convenir pour désigner la flaccidité de la verge flasque ou de la

peau mais concerne seulement les tissus sous-cutané

je pense." R-A J.

|

Friction , Jean/Loyrette, Éd. L'harmattan 2010 TDM  (Chapitre XX) 20.1.1. p.

323) pEbers 808.

95, 1-3 (Chapitre XX) 20.1.1. p.

323) pEbers 808.

95, 1-3

[Classification

de la formulation en présence : par le logiciel : (JSesh)  S29-M17-K1:N35-nw:D36]

S29-M17-K1:N35-nw:D36]

• Déconstruction hiéroglyphique : |

Description : Vêtement plié

S29

Translittération : s/z

Signification : — |

Des. : Roseau

Appelé : yod

M17

Trans. :  ou J ou J

Signification : homme, humain, [je] |

Des. : perche du Nil (Tilapia nilotica) [bilitère]

K1

Trans. : in

Signification : Poisson boulti |

Des. : Filet d'eau

N35

Trans. : n/nt

Signification : —

|

Des. : pot (ind.D12,N33,Y24)

W24

Trans. : nw

Signification : pot, vase, mesure, tributs,

bière, liquides, boisson, ivresse, oindre [c'est

un bilitère]. |

Des. : Bras tendu, main paume vers le haut

D36

Signification : — |

Frotter, « verbe »

Sjn, = zjn.

Dans Un massage obstétrical

en Égypte entre la XVIIe et VIe dynastie chez Edwin SMITH (1822-1906), par Alain Cabello-Mosnier, 10/07/2018 nous retrouvons cette valeur

associée à une préparation destinée

à un massage

vaginal XX, 18c,

section II (nous retrouvons une thérapeutique

présentant un massage du vagin dans les cas

d'hématométrie.). Nous avons aussi une entrée avec

le verbe frotter p. 182 (c).

[Code de la formulation en présence

selon le logiciel (JSesh)  : S29-M17-K1:N35-Aa2:D36]

: S29-M17-K1:N35-Aa2:D36]

Déconstruction hiéroglyphique : forme linéaire |

|

Description : Vêtement plié

S29

Trans. : s/z

Signification : —

|

Des. : Roseau

Appelé : yod

M17

Trans. :  ou J ou J

Signification : homme, humain, [je] |

Des. : perche du Nil (Tilapia nilotica) [bilitère]

K1

Trans. : in

Signification : Poisson boulti

|

Des. : Filet d'eau

N35

Trans. : n/nt

Signification : —

|

Des. : Pustule, ou substitut de divers signes

Aa2

Signification : maladie, états du corps,

enfler, odeur, excréments, sale |

Des. : Bras tendu, main paume vers le haut

D36

Signification : —

|

G

Lettre

G

Ganglion lymphatique,

Ges, onguent, (pour

le rituel

d'embaumement).

Les égyptiens disposaient de dix onctions pour l'embaumement

du corps

:

1 - (segen, correspond à l'onction) de la tête jusqu'aux pieds, onguents de l'Ouverture de la bouche, onguent de fête, onguent nekhenem (?), onguent iber(?), onguent de sapin âch, onguent de Manou (?), fard des lèvres.

Graisse,  ,

'âdj, "graisse animale" bovins

et volailles notamment entraient dans la préparation

de nombreux onguents en médecine, en esthétique,

pour l'éclairage, l'artisanat... On l'extrayait

en boucherie, avec la viande, la peau et les os qui

eux aussi étaient utiles ! ,

'âdj, "graisse animale" bovins

et volailles notamment entraient dans la préparation

de nombreux onguents en médecine, en esthétique,

pour l'éclairage, l'artisanat... On l'extrayait

en boucherie, avec la viande, la peau et les os qui

eux aussi étaient utiles !

Déconstruction

hiéroglyphique :

La main [consonne unilitère]

translittération d

Code Gardiner  : D46. : D46. |

Des. : pot (ind.D12,N33,Y24)

W24

Trans. : nw

Signification : pot, vase, mesure,

tributs, bière, liquides, boisson,

ivresse, oindre [c'est un bilitère]. |

|

|

|

,

'âdj' ,

'âdj'

|

Griffe,  signe qui ne dispose pas de

code mais désigne les ongles entrant dans la formation du

mot manucure lorsqu'il est accompagné de l'oeil = jret qui signifie faire. signe qui ne dispose pas de

code mais désigne les ongles entrant dans la formation du

mot manucure lorsqu'il est accompagné de l'oeil = jret qui signifie faire.

H

Lettre

H

Hiéroglyphe,  voir

dico des noms communs : hiéroglyphes. voir

dico des noms communs : hiéroglyphes.

Hyène, terme féminin

qui se dit Hétjet avec ce hiéroglyphe correspondant

au code correspondant

au code  E82. Dans Un massage obstétrical en Égypte

entre la XVIIe et VIe dynastie chez Edwin SMITH (1822-1906), par Alain

Cabello-Mosnier, 10/07/2018 chapitre - Sur

la hyène développé

à partir de Jean/Loyrette, Éd. L'harmattan 2010 TDM E82. Dans Un massage obstétrical en Égypte

entre la XVIIe et VIe dynastie chez Edwin SMITH (1822-1906), par Alain

Cabello-Mosnier, 10/07/2018 chapitre - Sur

la hyène développé

à partir de Jean/Loyrette, Éd. L'harmattan 2010 TDM  nous avons une masso entrée. Signe hors classification de Gardiner. nous avons une masso entrée. Signe hors classification de Gardiner.

I

Lettre

I

Imhotep, ou Eimophth, (Égypte) mais entrée développée dans le

Dico

des noms propres. (Égypte) mais entrée développée dans le

Dico

des noms propres.

Ikhékhi,  (Égypte) haut masso-personnage mais entrée développée

dans le Dico

des noms propres. (Égypte) haut masso-personnage mais entrée développée

dans le Dico

des noms propres.

Article

afférent : Le

mastaba d'Ikhékhi, par Alain

Cabello-Mosnier le 28 août 2018 p/o le CFDRM de Paris.

Iwn-n-pt, lin.

J

Lettre

J

Jambe, ou pied [consonne unilitère] translittération b [correspond au son

b]. Code Gardiner

translittération b [correspond au son

b]. Code Gardiner  : D58 : D58

K

Lettre

K

Khnoum,    (Égypte), entrée développée dans le Dico

des noms propres (Égypte), entrée développée dans le Dico

des noms propres

Khnoumhotep,   (Égypte) (Égypte)  . Entrée

développée dans le Dico

des noms propres. . Entrée

développée dans le Dico

des noms propres.

Nous disposons aussi d'un Dico hiéroglyphique.

Khonsou,    (Égypte), entrée développée dans le Dico

des noms propres. (Égypte), entrée développée dans le Dico

des noms propres.

L

Lettre

L

Les sept huiles, http://www.hierogl.ch/hiero/tpt#_2

twAwt huile touaout.

Lien, ou entrave pour

les animaux, désigne la consonne unilitère désigne la consonne unilitère

Trans.

: IFAO Trans.

: IFAO  t de tiers. Code Gardiner t de tiers. Code Gardiner  : V13 (var.V14). : V13 (var.V14).

M

Lettre

M,

en égyptien, la lettre M représente des vagues pour

signifier en hiéroglyphe "l'eau (Filet d'eau)"

qui correspond au code Gardiner  : N35 : N35 . Il se dit mem

dans la langue du peuple sémitique. La lettre sera verticalisée

en alphabet protosinaïtique vers -1700, avant d'être

de nouveau allongée par les phéniciens vers -1000.

Les grecs en font une version avec la jambe droite plus longue,

les étrusques la copient et pour terminer, les romains lui

donnent la forme que l'on connaît. Source Augustine Éditions . Il se dit mem

dans la langue du peuple sémitique. La lettre sera verticalisée

en alphabet protosinaïtique vers -1700, avant d'être

de nouveau allongée par les phéniciens vers -1000.

Les grecs en font une version avec la jambe droite plus longue,

les étrusques la copient et pour terminer, les romains lui

donnent la forme que l'on connaît. Source Augustine Éditions

.

D'ailleurs, dans le pEbers 808. 95, 1-3, le symbole est utilisé pour écrire

« Frictionner » .

D'ailleurs, dans le pEbers 808. 95, 1-3, le symbole est utilisé pour écrire

« Frictionner » . Ce qui est intéressant c'est que

la sonorité "mem" correspond avec "même",

ce qui en massage suppose le vis-à-vis, la similitude

et enfin la symbolique de l'eau qui renvoie au bain, aux Massage

par affusion. C'est aussi la première lettre

de "mouvement",

on ne peut plus essentiel pour nous. . Ce qui est intéressant c'est que

la sonorité "mem" correspond avec "même",

ce qui en massage suppose le vis-à-vis, la similitude

et enfin la symbolique de l'eau qui renvoie au bain, aux Massage

par affusion. C'est aussi la première lettre

de "mouvement",

on ne peut plus essentiel pour nous.

Main, [consonne unilitère] Main, [consonne unilitère] translittération

d Code Gardiner translittération

d Code Gardiner

: D46. : D46.

c'est ce que nous retrouvons ci-contre associée

à l'oeil = jret ce qui donnerait (manucure).

Ce hiéroglyphe

est gravé dès l'entrée du mastaba

de Niankhknoum

et de Khnoumhotep,

les "Superviseur

des manucures du palais royal".

Voir la vignette de droite ci-dessous, néanmoins,

la main dispose de nombreuses représentations

selon ce que l'on veut lui faire dire et c'est au regard

de son importance dans la

pratique des massages,

(nous le ferons avec le pied aussi), que nous restituerons

tous les hiéroglyphes et que nous les répertorierons.

D46 D46A

D46B

D46C D47

D47A

D48

D265

D266

D267

D268

D269

D270 D271

D370

D409

R-A Jean p. 45 nous dit par exemple "Un

autre terme pour dos [...] est utilisé pour désigner

la nageoire qui est sur le dos du synodonte (pBerlin

71. 6,11) dans des expressions comme s n n  rt

"dos de la main" (pSmith

20. 8, 2). rt

"dos de la main" (pSmith

20. 8, 2).

Maladie, pour les égyptiens elle est soit

parasitaire soit démoniaque. Bardinet p. 141. |

Manucure, Jrw-'nwt Manucure, Jrw-'nwt  serait

la représentation la plus "probable"

pour former le signe manucure, sachant que rien n'est définitivement

fixé. Donc ici nous sommes en présence

de l'association de l'oeil = jret (à lire iret qui veut dire faire), code Gardiner serait

la représentation la plus "probable"

pour former le signe manucure, sachant que rien n'est définitivement

fixé. Donc ici nous sommes en présence

de l'association de l'oeil = jret (à lire iret qui veut dire faire), code Gardiner  D4 et de la griffe D4 et de la griffe  qui,

elle, ne dispose pas de code mais désigne

les ongles ce qui nous donne faire les ongles. qui,

elle, ne dispose pas de code mais désigne

les ongles ce qui nous donne faire les ongles.

Jret sert à

écrire le verbe jrj (lire iri) =

"faire, agir" qui peut donner

jriw (lire iriou) "celui qui fait",

et désigner ici le préposé

aux ongles ('nwt), donc une personne qui

"fait les ongles", bon c'est un

peu raccourci mais c'est en gros l'étymologie

de l'expression "manucure" en

égyptien.

Cet exemple provient de L'intrigante

histoire du Papyrus du web... par Alain Cabello, le vendredi 5 juillet 2013. |

|

– Ci-contre, la sources paléographiques

en provenance du mastaba de

Niankhknoum

et de Khnoumhotep

(Boucle

de cheveux (var.D3a). Gardiner D3 EGPZ 57464 (e078) dont la Translittération

serait (Boucle

de cheveux (var.D3a). Gardiner D3 EGPZ 57464 (e078) dont la Translittération

serait  ny/ ny/ ni. ni.

Commentaires

: Déterminatif dans Sny 'les cheveux', 'les poils',

et les mots apparentés ; dans inm 'la peau',

et les verbes et substantifs en relation avec la notion

de deuil.  . Le symbole peut ainsi entrer

dans de nombreux hiéroglyphe comme celui de la peau. . Le symbole peut ainsi entrer

dans de nombreux hiéroglyphe comme celui de la peau.

|

Lire jrw-'nwt, avec l'oeil et la griffe (manucure). |

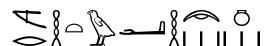

MASSAGE, je rappelle que

tout cela reste à vérifier mais nous retrouvons

cette composition dans le pLouvre n°

E 32847

{Bardinet TDM  p. 82,

Fig. 27}. D21:O34 forment

le cadrat p. 82,

Fig. 27}. D21:O34 forment

le cadrat avec

la bouche

D21posée

sur le verrou, O34. avec

la bouche

D21posée

sur le verrou, O34.

MASSER, c'est l'ouvrage Médecins et magiciens à la

cour du pharaon. Une étude du papyrus médical

Louvre

E 32847, par Thierry Bardinet, Ed. Khéops et

musée du Louvre, Paris, 2018 TDM  p. 72 - fig. 22 ci-dessous. (Attention, Fig. 19 p. 67 nous avons

ce signe et pourtant pas de trace de massage

mais juste d'huile, idem p. 75, donc pousser

les recherches. En effet, ce n'est pas parce que deux

signes juxtaposés forment le mot par exemple

massage que mis ailleurs et accompagnés

d'autres signes qu'ils désigneront toujours massage

parce que le contexte aura changé. p. 72 - fig. 22 ci-dessous. (Attention, Fig. 19 p. 67 nous avons

ce signe et pourtant pas de trace de massage

mais juste d'huile, idem p. 75, donc pousser

les recherches. En effet, ce n'est pas parce que deux

signes juxtaposés forment le mot par exemple

massage que mis ailleurs et accompagnés

d'autres signes qu'ils désigneront toujours massage

parce que le contexte aura changé.

Dans JEAN, LOYRETTE 2010 TDM  p.

105 (c) nous retrouvons cette valeur. p.

105 (c) nous retrouvons cette valeur.

[Classification par le logiciel : (JSesh)  de la formulation en présence

: $r-V31A:X1-$b-O34:D21-G14-[[-W24:Z2-+l

(masser)+s-]]-R15-D58-X1:Z9-A24-Aa2:D40-W24-Z7-M36:D21-Z7-Z7-F51-D2-Z1-I9-[[-Aa13:O34-+l

(oindre)+s-]]-V1:D40-M23-Z7-D21-N5-Z2]

de la formulation en présence

: $r-V31A:X1-$b-O34:D21-G14-[[-W24:Z2-+l

(masser)+s-]]-R15-D58-X1:Z9-A24-Aa2:D40-W24-Z7-M36:D21-Z7-Z7-F51-D2-Z1-I9-[[-Aa13:O34-+l

(oindre)+s-]]-V1:D40-M23-Z7-D21-N5-Z2] |

|

Déconstruction

hiéroglyphique :  |

Des. : pot (ind.D12,N33,Y24)

W24

Trans. : nw

Signification : pot, vase, mesure, tributs,

bière, liquides, boisson, ivresse, oindre [c'est

un bilitère]. |

Et le pluriel Z2 |

|

Mèche de lampe,

[consonne unilitère] dérivant

probablement de Hat

'mèche', (gr.W22) translittération dérivant

probablement de Hat

'mèche', (gr.W22) translittération

pointé [Le h en égyptien dispose de quatre formes

(h1, h2, h3,

h4),

celui-ci correspond au son emphatique h de Mohamed], signifierait

possiblement : chandelle, mèche Code Gardiner

pointé [Le h en égyptien dispose de quatre formes

(h1, h2, h3,

h4),

celui-ci correspond au son emphatique h de Mohamed], signifierait

possiblement : chandelle, mèche Code Gardiner  : V28. : V28.

Met, se dit mt (prononcé

mèt) ou son pluriel Mtw metou (w=ou) terme

générique nommant les organes tubulaires, on parle

aussi de conduit-mt amenant

l'air ou les liquides eau/urine comme veines et artères, la trachée, l'urètre etc.

"désigne tout ce qui est considéré

comme différents tubes voisinant dans l'organisme et se chevauchant,

un peu comme un fagot, se faisant suite ou non. Ainsi, il existe

des metou organes

pleins [comme les muscle]et des metou organes creux." ou "...des gros metou évidés

transporte l'aire ou des liquides (artères,

veines et d'autres tuyaux comme par exemple les uretères). « deux metou sont sous elles (les clavicules, l'un à droite

et l'autre à gauche de la gorge et du larynx. Ils alimentent

les poumons. » - soit, les deux bronches souches reliant les

poumons à la trachée." À

propos des instruments médico-chirurgicaux métalliques

égyptiens..., par R.-A.

JEAN, Éd. Cybele, Paris, 2012 TDM  p. 11. p. 11.

Néenmoins,

on parlera des « deux metou pour les deux testicules, ce sont eux qui donnent la semence. » - il s'agit

des canaux déférents. p. 12.

Muscle,

se dit mt (prononcé

mèt) considéré

comme un organe

tubulaire plein. Bardinet, Ed. Khéops

et musée du Louvre, 2018 TDM  p. 61 chapitre Patients

souffrants des conduits-mt et des extrémités des membres. p. 61 chapitre Patients

souffrants des conduits-mt et des extrémités des membres.

N

Lettre

N

Neheh, huile,

(pour le rituel d'embaumement).

Netjerou,  désigne les

« dieux », les hommes se nomment remeth. désigne les

« dieux », les hommes se nomment remeth.

Niankhknoum,  (Égypte) (Égypte)  , entrée

développée dans le Dico

des noms propres. , entrée

développée dans le Dico

des noms propres.

Niousserre, 6ème   ( (Pharaon d'Égypte), entrée développée dans le Dico

des noms propres. ( (Pharaon d'Égypte), entrée développée dans le Dico

des noms propres.

O

Lettre

O

Odeur, « =

sty ».

Dans JEAN, LOYRETTE 2010 TDM  p.

105 (c) nous retrouvons cette valeur. p.

105 (c) nous retrouvons cette valeur.

[Classification

de la formulation en présence : S29+X1/Aa2 & S29+V13/Aa2 sty et par le logiciel : (JSesh)  S29-X1:Aa2

& S29-V13:Aa2]

S29-X1:Aa2

& S29-V13:Aa2] |

Odeur en hiéroglyphe

|

Déconstruction hiéroglyphique :

|

Description : Vêtement plié

S29

Transliteration IFAO  s/z s/z

Signification : — |

Des. : Lien pour les animaux

V13

(var.V14)

Trans. : IFAO  t t

Signification : — |

Des. : Pustule, ou substitut de divers signes

Aa2

Signification : maladie, états du corps,

enfler, odeur, excréments, sale |

Oeil, = Jret (à

lire iret) avec pour code

Gardiner avec pour code

Gardiner  D4, translittération

m D4, translittération

m /ir (bilitère) qui

devient le déterminatif des mots en relation avec l'action

de voir et l'organe de la vue et pour signification : œil, vision,

états ou actions de l'œil mais aussi de faire. Par exemple, l'oeil combiné avec la griffe /ir (bilitère) qui

devient le déterminatif des mots en relation avec l'action

de voir et l'organe de la vue et pour signification : œil, vision,

états ou actions de l'œil mais aussi de faire. Par exemple, l'oeil combiné avec la griffe  permet la formation

de manucure. permet la formation

de manucure.

Selon {Bardinet p.36 et suivantes TDM  note de bas de page au sujet du passage de Ebers 855}

le mal peu aussi entrer par l'oeil gauche et ressortir

par le nombril comme nous ne lisons dans le pLouvre. note de bas de page au sujet du passage de Ebers 855}

le mal peu aussi entrer par l'oeil gauche et ressortir

par le nombril comme nous ne lisons dans le pLouvre.

Oeil d'Oudjat ou l'œil d'Horus = Oudjat,  . En 1911, l'égyptologue

Georg Möller . En 1911, l'égyptologue

Georg Möller  identifia à

partir de documents du Nouvel Empire, que certains

signes hiéroglyphiques pouvaient raisonnablement servir à

mesurer des volumes de grains notamment l'œil

d'Horus dit Oudjat. identifia à

partir de documents du Nouvel Empire, que certains

signes hiéroglyphiques pouvaient raisonnablement servir à

mesurer des volumes de grains notamment l'œil

d'Horus dit Oudjat.

|

Oindre, « verbe »

g Oindre, « verbe »

g et ses variantes. et ses variantes.

Dans JEAN, LOYRETTE

2010 TDM  Chapitre XVI - 16.1.2. p.

259/260 : Notes — nous retrouvons

cette entrée. "(c) Chapitre XVI - 16.1.2. p.

259/260 : Notes — nous retrouvons

cette entrée. "(c)  g g « oindre » : Wb V, 210,12 - 202,13

; Alex. 77.4689, 78.4481 (« oindre », aussi « taner » à

l’huile)

; Hannig-Wb II,2 - 3621 « salben » (oindre) - 36126

; PtoLex.

p. 1106 « to anoint » (oindre) ; ERICHSEN 1954, p. 562, dém. g « oindre » : Wb V, 210,12 - 202,13

; Alex. 77.4689, 78.4481 (« oindre », aussi « taner » à

l’huile)

; Hannig-Wb II,2 - 3621 « salben » (oindre) - 36126

; PtoLex.

p. 1106 « to anoint » (oindre) ; ERICHSEN 1954, p. 562, dém. g « oindre » ; BARDINET 1995, p. 442 « enduire »

; WESTENDORF 1999, p. 4360 « salben ». Voir

le mot « oindre » ; BARDINET 1995, p. 442 « enduire »

; WESTENDORF 1999, p. 4360 « salben ». Voir

le mot  g g : Wb V, 202, 14-16 ; Alex. 78.4482 «

onguent » ; : Wb V, 202, 14-16 ; Alex. 78.4482 «

onguent » ;

|

PtoLex*. p. 1107 « ointment,

unguent » (pommade,

onguent) ; ERICHSEN 1954, p. 592, dém. gs «

onguent ». pEbers 104.

25,11  * « les onguents

g * « les onguents

g w » dont le JSeth est

: Aa15:O34-A24-W23:Z2. w » dont le JSeth est

: Aa15:O34-A24-W23:Z2.

* A ptolemaic lexikon par

P. Wilson Ed. Peeters, Leuven, 1997.

[Classification

de la formulation en présence : Aa15/O34+W23+A24 sty et par le logiciel : (JSesh)  Aa15:O34-W23-A24]

Aa15:O34-W23-A24] |

Oindre en hiéroglyphe

|

Déconstruction hiéroglyphique :

|

Description : Côte animale

Aa15

Trans. : M

/gs /im /m

Signification : côte, côté |

Des. : Verrou

O34

(var.Aa8)

Trans. : Z/S

Signification : — |

Des. : pot à anses

(gr.W22)

W23

Signification : pot, vase, mesure, tributs,

bière, liquides, boisson, ivresse, oindre |

Des. : Homme frappant avec un bâton

A24

(var.D40)

Trans. : in

Signification : force, effort, travail, violence,

enseigner |

Source : Raymond O. Faulkner - dictionnaire

Faulkner page 42 - rang : 17

Mot : ama

- Translitteration m.

* Note : R-A J. Faceb. me dit "Oindre dans pRamesseum (-1991 à -1783 av. J.-C.) IV.E 1. 1-2 vient

en remplacement du précédent [Classification

de la formulation en présence : par le logiciel : (JSesh)  Aa15:D40].

Aa15:D40]. Donc

là nous avons un raccourcissement avec l'emploi

des deux premiers glyphes présents dans le pEbers 104

(?-?). Donc

là nous avons un raccourcissement avec l'emploi

des deux premiers glyphes présents dans le pEbers 104

(?-?). |

|

|

|

|

|

|

Oindre par Faulkner : dictionnaire Raymond O. Faulkner page 65 -

rang : 2 - consacrer par l'onction,

oindre,

enduire, farder

Mot : wrH  wr wr -

consacrer par l'onction, oindre

qn, m

'avec' de l'onguent ; enduire d' huile. -

consacrer par l'onction, oindre

qn, m

'avec' de l'onguent ; enduire d' huile.

[Classification

de la formulation en présence : et par le logiciel : (JSesh)

Ff301-G36:D21-V28-W23-A24] |

|

|

Des. : Hirondelle ou martinet

G36

Translittération wr

Signification : hirondelle, oiseau |

Des. : bouche

(Idéogramme dans rA 'la bouche', d'où

dérive la phonème 'r'.)

D21

Trans. : ms r/r/r r/r/r

Signification : — |

Des. : Mèche de lampe (gr.W22)

V28

Trans. :  valeur phonétique ?, dérivant

probablement de Hat 'mèche' valeur phonétique ?, dérivant

probablement de Hat 'mèche'

Signification : chandelle |

Des. : pot à anses

(gr.W22)

W23

Signification : pot, vase,

mesure, tributs, bière, liquides, boisson, ivresse,

oindre |

Des. : Homme frappant avec un bâton

A24

(var.D40)

Trans. : in

Signification : force, effort, travail, violence,

enseigner |

Jean Capart

nous restitue

p. 52 nous restitue

p. 52  de tome 1 TDM de tome 1 TDM

le mot oindre ou râcler. Il nous dit "Le terme

le mot oindre ou râcler. Il nous dit "Le terme  est

fréquemment employé avec ce sens dans

les textes médicaux." est

fréquemment employé avec ce sens dans

les textes médicaux."

[Classification

de la formulation en présence : par le logiciel : (JSesh)  O34:K1:N35]

O34:K1:N35] |

|

|

Des. : Verrou

O34

(var.Aa8)

Trans. : Z/S

Signification : — |

Des. : perche du Nil (Tilapia nilotica)

K1

Trans. : in

Signification : Poisson boulti [trilitère] |

Des. : Filet d'eau

N35

Trans. : n/nt

Signification : —

Maïm en Cananéen est devenu en

grec mu, et en latin, M. Le serpent c'est N |

|

|

Ouâb, de Sekhmet

, ,  (Égypte), entrée développée dans le Dico

des noms communs. (Égypte), entrée développée dans le Dico

des noms communs.

Ouam,

Ounas,  (Égypte), entrée développée dans le Dico

des noms propres. (Égypte), entrée développée dans le Dico

des noms propres.

P

Lettre

P

Pain, [consonne unilitère] désigne

le principe de féminin, translittération

t [correspond au son t]. Code Gardiner désigne

le principe de féminin, translittération

t [correspond au son t]. Code Gardiner  : X1. : X1.

Peau, (Dico

d'anatomie) (idem, op.

cit.  supra JEAN, LOYRETTE 2010 TDM supra JEAN, LOYRETTE 2010 TDM  p. 56). La peau

en égyptien se nomme p. 56). La peau

en égyptien se nomme       mais sa graphie

dans le (pSmith 21. 3-6 det. mais sa graphie

dans le (pSmith 21. 3-6 det.  D3) nous

donne D3) nous

donne jnm. Le pEbers en propose une autre variante et le copte l'écrit jnm. Le pEbers en propose une autre variante et le copte l'écrit

nom B,

(peau du corps). Selon les mouvements linguistiques, le type de

peau concernée, {humaine, animale}, la formulation peut ainsi

bouger. Peau

semble aussi vouloir désigner les bêtes d'un troupeau

comme nous parlons encore de tête. nom B,

(peau du corps). Selon les mouvements linguistiques, le type de

peau concernée, {humaine, animale}, la formulation peut ainsi

bouger. Peau

semble aussi vouloir désigner les bêtes d'un troupeau

comme nous parlons encore de tête.

Per médjat, (bibliothèque

en égyptien). Bibliographie :

•

La mère, l'enfant et le lait en Égypte

ancienne, par Richard-Alain

JEAN et Anne-Marie Loyrette, Ed. L'Harmattan 2010 TDM

- Page 313 : « Le traitement habituel

consiste à faire des massages circulaires avec expression manuelle du lait,

afin d’assouplir l’aréole et de soulager la pression. »

•

À propos des instruments

médico-chirurgicaux métalliques égyptiens conservés

au musée du Louvre, par

Richard-Alain

JEAN Éd. Cybele, Paris, 2012 TDM

• Une

approche nouvelle de l'embaumement

dans l'ancienne Égypte : les instruments

des prêtres-embaumeurs par Francis

Janot 1998 et dans ce pdf page 14 un

extrait d'un livre de Leca (Ange-Pierre Leca, Les momies, p.54).

• Une rue de tombeaux a Saqqarah,

par Jean

Capart Ed. Vromant & Cie 1907 TDM  tome 1 (massage

et pédicure) et TDM tome 1 (massage

et pédicure) et TDM  tome 2 (planches de

pédicure n° LXVII (67) tome 2 (planches de

pédicure n° LXVII (67)  ) )

• Estradère, Du massage

de 1863 TDM  page 11,

« D'après Alpinus, les Égyptiens se servaient aussi du massage. » voir aussi p. 46/47.

page 11,

« D'après Alpinus, les Égyptiens se servaient aussi du massage. » voir aussi p. 46/47.

• Alpinus De Medicina

Egyptiorum 1591 TDM  pages

11,

25, 27 et 47 pages

11,

25, 27 et 47

•

Claude-Étienne

Savary,

Lettres sur l’Égypte de 1785 en 3 volumes TDM

• Abdeker,

1754 (article : un

massage égyptien ?)

•

Sydney-Hervé Aufrère, Thot Hermès

l'Egyptien : De l'infiniment grand à l'infiniment petit,

éditions L'Harmattan, Collection KUBABA, Série Antiquité

XIII, Paris, 2007.

Peret

en ouân, (baies

de genévrier). Peret c'est la sortie, c'est-à-dire la germination

et ouân c'est le genévrier  .

L'huile de cade (sefetj

per em ouân) issue du genévrier

qui rentrent dans l'onguent précieux (merehet chepeset) &

l'onguent de minéral divin (merehet

net aât netjeret) du

Rituel de l'Embaumement. .

L'huile de cade (sefetj

per em ouân) issue du genévrier

qui rentrent dans l'onguent précieux (merehet chepeset) &

l'onguent de minéral divin (merehet

net aât netjeret) du

Rituel de l'Embaumement.

Phallus, (Dico d'anatomie)

D53  b b  /mt. [bAH]

mais Bardinet p. 64 dit que phallus ne s'est jamais désigné

sous le terme de mt. Voir testicule. /mt. [bAH]

mais Bardinet p. 64 dit que phallus ne s'est jamais désigné

sous le terme de mt. Voir testicule.

D52

D52A

D281 D282

D380

D390 D410

D410A

Pied ou

jambe, [consonne] translittération

b [correspond au son b] Code Gardiner translittération

b [correspond au son b] Code Gardiner  : D58. : D58.

Placenta,

JEAN, LOYRETTE 2010 TDM  p. 329 "En

ce qui le concerne, le placenta correspondant pour les Égyptiens

au sang non encore utilisé pour la confection de la chair

de l’embryon, voir encore le pRam. IV, C 17-18 (JEAN, LOYRETTE,

dans ERUV II, 2001, p. 561-563)." p. 329 "En

ce qui le concerne, le placenta correspondant pour les Égyptiens

au sang non encore utilisé pour la confection de la chair

de l’embryon, voir encore le pRam. IV, C 17-18 (JEAN, LOYRETTE,

dans ERUV II, 2001, p. 561-563)."

Plan

d'édifice, [consonne] translittération

h aspiré représente le plan d'une maison. [Le

h en égyptien dispose de quatre formes (h1, h2,

h3,

h4),

celui-ci correspond au son h du hot anglais], il dispose

du code Gardiner translittération

h aspiré représente le plan d'une maison. [Le

h en égyptien dispose de quatre formes (h1, h2,

h3,

h4),

celui-ci correspond au son h du hot anglais], il dispose

du code Gardiner  : O4. : O4.

Pot

(vase),  (ind. D12,N33,Y24)

avec pour code Gardiner (ind. D12,N33,Y24)

avec pour code Gardiner  : W24 ; bilitère tranlitéré : nw (nous). Signification

: pot, vase, mesure, tributs, bière, liquides, boisson, ivresse,

oindre. Ce hiéroglyphe

servira à écrire le mot mais aussi friction : W24 ; bilitère tranlitéré : nw (nous). Signification

: pot, vase, mesure, tributs, bière, liquides, boisson, ivresse,

oindre. Ce hiéroglyphe

servira à écrire le mot mais aussi friction tel que l'indique

Jean/Loyrette, Éd. L'harmattan 2010 TDM tel que l'indique

Jean/Loyrette, Éd. L'harmattan 2010 TDM  (Chapitre

XX) 20.1.1. p. 323) pEbers 808. 95, 1-3 mais aussi le massage associé à Z2 {Bardinet

TDM (Chapitre

XX) 20.1.1. p. 323) pEbers 808. 95, 1-3 mais aussi le massage associé à Z2 {Bardinet

TDM  p. 72 - fig. 22}. p. 72 - fig. 22}.

Pot à anse,  (gr.W22)

W23.

Signification : pot, vase, mesure, tributs, bière, liquides, boisson,

ivresse, oindre. (gr.W22)

W23.

Signification : pot, vase, mesure, tributs, bière, liquides, boisson,

ivresse, oindre.

Ptahshepses,

(Égypte)

masso-personnage développée

dans le Dico

des noms propres. (Égypte)

masso-personnage développée

dans le Dico

des noms propres.

Pubis, pubis féminin

m.t. p. 170. m.t. p. 170.

Q

Lettre

Q

R

Lettre

R

Roseau, [semi-consonne

bilitère]  appelé : yod appelé : yod  , tranlitéré , tranlitéré  eng. ou J Fr. &Germ.

M17 prononcé "ieux" comme yacht. Le double

roseau dit double yod tranlitéré y. Même prononciation.

Signification : homme, humain, [je]. eng. ou J Fr. &Germ.

M17 prononcé "ieux" comme yacht. Le double

roseau dit double yod tranlitéré y. Même prononciation.

Signification : homme, humain, [je].

Remet,

désigne communément les « hommes »

et le terme netjerou  les « dieux ».

Sert aussi pour désigner : les homme(s), les humains, les

mortels, l'humanité, les gens, les personnes, le personnel. les « dieux ».

Sert aussi pour désigner : les homme(s), les humains, les

mortels, l'humanité, les gens, les personnes, le personnel.

Ro,

à translittérer

'r(3)' prononcer " rA ") correspond donc à un volume,

à une unité de mesure égyptienne, soit une

fraction correspondant pour nous à 0,060 litre (0,0600625).

Par exemple, une mesure jp.t (lire " oïpé "),

comprend 320 r(3) = 320 parties (pour nous : 320 partie de 19,22

litre). Les fractions de "l'œil d'Horus" se déclinent aussi en parties r(3).

Dans Un massage obstétrical en Égypte

entre la XVIIe et VIe dynastie chez Edwin SMITH (1822-1906),

par Alain Cabello-Mosnier,

10/07/2018 nous retrouvons cette valeur associée

à une préparation destinée à un massage

vaginal XX,

15c, section I (Plante-ouam,

20 ro, huile 1/8 ro, bière douce 40 ro,).

S

Lettre

S

Saqqarah,   (site d'Égypte)

importante nécropole ayant lien avec

le massage mais voir dans

le Dico des noms propres.

Abydos en est un autre, où se trouvait le tombeau

d'Osiris, le dieu principal des morts, (site d'Égypte)

importante nécropole ayant lien avec

le massage mais voir dans

le Dico des noms propres.

Abydos en est un autre, où se trouvait le tombeau

d'Osiris, le dieu principal des morts,

Sang, (snfw). Le sang est

un liant, il fabrique le fœtus dans le ventre maternelle, transforme

la nourriture en chair, cicatrise, mais lorsqu'il est freiné

dans son circuit naturel et fait enfler la partie, particulièrement

dans le cas de blessures, il se retourne alors contre le corps et

le ronge sous l'emprise du malin comme en témoigne la présence

de pus réputé dévoreur de chair. Ce sang vicié

apporte de la vermine et doit être stoppé. {Bardinet

p. 37 TDM  }. }.

Saou,

magicien qui chargeait les amulettes (également appelée

Sa) de pouvoirs magiques afin que les dieux mais aussi les défunts

mal intentionnés qui revenaient de l'au-delà.

Scribe,

s'appelait zakhau, en égyptien c'est-à-dire

"celui qui utilise le pinceau".

Sefetj, goudron

végétal, voir (Mennen)

Sein,  JEAN, LOYRETTE 2010 TDM JEAN, LOYRETTE 2010 TDM  p.

293 (i) = mn:n Y5:N35-D:D27-F51:Z1 p.

293 (i) = mn:n Y5:N35-D:D27-F51:Z1

Siège, [consonne unilitère] translittération

p [correspond au son p] Code Gardiner translittération

p [correspond au son p] Code Gardiner  : :

Sounou,

médecin-magicien

d'Égypte

Sperme,

semence

masculine

(mtw.t, mwy, mw) est

considérée par les Égyptiens comme constitutive

de la matière

osseuse.

Nous avons aussi ce témoignage dans {Bardinet

p. 34 TDM  } avec

la mère d'Horus, Isis la magicienne,

recueillant le sperme de son fils et le répandant sur les laitues

que mange le Seth tous les matins pour se calmer incorporant ainsi

sans le savoir la semence de son rival. } avec

la mère d'Horus, Isis la magicienne,

recueillant le sperme de son fils et le répandant sur les laitues

que mange le Seth tous les matins pour se calmer incorporant ainsi

sans le savoir la semence de son rival.

Seth,  (Égypte)

mais entrée développée dans le Dico

des noms propres. Voir aussi ses dieux

maléphiques. (Égypte)

mais entrée développée dans le Dico

des noms propres. Voir aussi ses dieux

maléphiques.

Sueur,

"fdyt"

Support de jarre, [consonne] tranlitéré g de grenouille, code

Gardiner [consonne] tranlitéré g de grenouille, code

Gardiner  : W12. : W12.

T

Lettre

T

Tablette

d'offrandes pour les sept huiles sacrées,

Testicule, (Dico d'anatomie)

hrwy [Xrwy] D283 D283 D284 D284 D411. Dans À propos des instruments médico-chirurgicaux

métalliques égyptiens...,

par R.-A.

JEAN, Éd. Cybele, Paris, 2012 TDM D411. Dans À propos des instruments médico-chirurgicaux

métalliques égyptiens...,

par R.-A.

JEAN, Éd. Cybele, Paris, 2012 TDM  p. 11, on parlera

des « deux metou pour les deux testicules, ce sont eux qui donnent la semence. » - il s'agit

des canaux déférents. p. 12. p. 11, on parlera

des « deux metou pour les deux testicules, ce sont eux qui donnent la semence. » - il s'agit

des canaux déférents. p. 12.

Téti,   (Pharaon d'Égypte)

Roi fondateur mais voir dans le Dico

des noms propres. (Pharaon d'Égypte)

Roi fondateur mais voir dans le Dico

des noms propres.

Tjaty,  vizir vizir

égyptien mais voir dans le Dico

des noms propres.

égyptien mais voir dans le Dico

des noms propres.

Transpirer, action de suer. JEAN, LOYRETTE 2010 TDM  p. 325 "Il s'agit probablement d'un superlatif de p. 325 "Il s'agit probablement d'un superlatif de / / b b jw "mouiller" ((pSmith 7. 3,19, glose D, en

parlant de la sueur qui « dégouline »), c’est-à-dire

ici : « répartir b jw "mouiller" ((pSmith 7. 3,19, glose D, en

parlant de la sueur qui « dégouline »), c’est-à-dire

ici : « répartir b b b (un liquide) en arrosant baba c’est-à-dire en

« l’inondant »." (un liquide) en arrosant baba c’est-à-dire en

« l’inondant »."

U

Lettre

U

V

Lettre

V

Vase, voir pot.

Ventre de vache (pis et queue), [consonne unilitère] translittération translittération

(kh)

[Le h en égyptien dispose de quatre formes (h1, h2, h3, h4), celui-ci correspond

au son [ç] comme dans l'allemand ich], on lui donne le code X mais celui de Gardiner (kh)

[Le h en égyptien dispose de quatre formes (h1, h2, h3, h4), celui-ci correspond

au son [ç] comme dans l'allemand ich], on lui donne le code X mais celui de Gardiner  est

: F32. est

: F32.

Vêtement

plié, [consonne unilitère] tranlitéré

s ou tranlitéré

s ou  , codage IFAO , codage IFAO  s/z S29. s/z S29.

Verrou, tranlitéré

Z/S [correspond

au son s et au pronom elle] son code Gardiner tranlitéré

Z/S [correspond

au son s et au pronom elle] son code Gardiner  est

: O34 (var.Aa8). Associé à la côte animale

Aa15 cela nous donne oindre est

: O34 (var.Aa8). Associé à la côte animale

Aa15 cela nous donne oindre . Dans le pLouvre n° E 32847

{Bardinet TDM . Dans le pLouvre n° E 32847

{Bardinet TDM  p. 82, Fig. 27} D21:O34 forment le cadrat p. 82, Fig. 27} D21:O34 forment le cadrat avec la bouche D21posée sur le verrou, O34. avec la bouche D21posée sur le verrou, O34.

Vipère (à corne), parfois associé

au malin tant elle était dangereuse. [consonne] translittération f [correspond au son f et

au pronom il]

Code Gardiner translittération f [correspond au son f et

au pronom il]

Code Gardiner  :

I9. Ajouté au pain ça donnera it (père). :

I9. Ajouté au pain ça donnera it (père).

Visage, (Ìr), faciès

( mnƒ.t )  . .

W

Lettre

W

X

Lettre

X

Y

Lettre

Y

Z

Lettre

Z1, ce n'est

pas un signe

à proprement parler mais il s'ajoute parfois pour signifier

le sens réel, littérale du signe hiéroglyphique

correspondant. Le

principe de la classification c'est d'accorder à chaque

glyphe un code qui lui est propre et s'il correspond par exemple

à un bonhomme et que son code est suivit de ce signe Z1, cela équivaudra à

ne pas chercher un autre sens métaphorique mais qu'il s'agit vraiment d'un bonhomme

comme un "fils"

(garçon).

Zaou,

magicien ayant des fonctions de médecins.

Zjn,

voir sjn, verbe « frotter ».

Zounou, (swnw),

forme la plus commune de médecin. JEAN

À propos des instruments médico-chirurgicaux

métalliques égyptiens...,

Éd. Cybele, Paris, 2012 TDM  p. 34. voir aussi "Grand de la chair" our aâ

ou. p. 34. voir aussi "Grand de la chair" our aâ

ou. |

|

![]() Département

d'égyptologie du CFDRM Livres

de la bibliothèque > Dictionnaire

interne de hiéroglyphes du CFDRM

Département

d'égyptologie du CFDRM Livres

de la bibliothèque > Dictionnaire

interne de hiéroglyphes du CFDRM